当动脉血管因动脉粥样硬化病变而出现管腔变窄、血流量减少时,就会诊断为狭窄性动脉粥样硬化(源自希腊语 stenos - 狭窄)。 [ 1 ]

流行病學

虽然目前尚无关于狭窄性动脉粥样硬化的确切统计数字,但根据国外的一些研究,颈动脉狭窄的患病率估计为总人群的1.5%(每年近5800万例);冠状动脉粥样硬化性狭窄占病例的12%以上,肾动脉这种病变的检出率(常同时伴有其他动脉血管的粥样硬化病变)为15%。

老年男性中动脉粥样硬化(包括狭窄性动脉粥样硬化)的患病率较高(几乎是女性的两倍)。[ 2 ]

發病

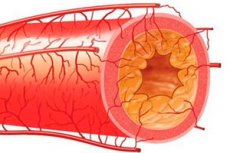

动脉粥样硬化发病机制中,动脉粥样硬化斑块(或动脉粥样硬化斑块)的主要作用是在血管壁(位于其内膜和中膜之间)形成的。这些斑块由低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、泡沫细胞(吞噬 LDL 的巨噬细胞)、单核细胞(T 淋巴细胞)、成纤维细胞和平滑肌细胞紧密堆积而成。此外,还会伴有纤维增厚、病变区域内膜增厚以及斑块钙化。[ 4 ]

血管壁的动脉粥样硬化病变不断进展,随着斑块增大,它会膨胀到血管腔内,从而机械性地缩小动脉。同时,内皮细胞(位于血管内壁并确保血管内稳态和血液动力学稳定的细胞)的功能受到干扰:它们表达特殊的膜蛋白和糖蛋白(细胞间粘附分子和选择素),这些蛋白促进X-LDL与内皮细胞的结合,并增加促炎因子(前列腺素)、血管收缩酶和凝血因子的产生。

此外,在血流湍急的情况下,斑块破裂时会出现出血和血栓形成,血栓是在斑块脂质核心内容物和受损内皮细胞外基质成分对血液中循环血小板的影响下形成的。 [ 5 ]

症狀 狭窄性动脉粥样硬化

在狭窄性动脉粥样硬化中,症状取决于其定位和相应动脉的狭窄程度。

例如,冠状动脉(心脏血管)狭窄性动脉粥样硬化会引起稳定性或不稳定性心绞痛的症状:呼吸急促、头晕、冷汗、心律失常和压迫性胸痛(放射至肩部)。

脑动脉粥样硬化狭窄导致脑循环障碍,其首发症状是经常出现头晕、头痛、面部疼痛,同时伴有视力障碍、睡眠和记忆问题、短暂性精神错乱、性格改变等脑血管缺血症状,并伴随脑神经元的累积性损伤或死亡。

另见——脑动脉粥样硬化

动脉粥样硬化引起的臂干动脉、颈动脉、锁骨下动脉和椎动脉(为上身、上肢和大脑供血)的狭窄被定义为头臂动脉狭窄性动脉粥样硬化。当提到颅骨(和大脑)外的这些动脉血管段时,使用颅外动脉狭窄性动脉粥样硬化这一术语,通常指将血液从心脏输送到颅底的所有动脉。

例如,颈动脉狭窄性动脉粥样硬化首先表现为全身乏力、头部杂音和眼前飞来飞去,然后出现头痛、恶心、步态不稳、视力和听力受损。更多信息,请参阅出版物——颈动脉粥样硬化

颅外动脉狭窄(包括颈椎动脉)还可能导致面部肌肉突然麻木、活动时上肢无力和疼痛,精细运动技能受损、动作协调性受损以及言语障碍。动脉粥样硬化性锁骨下动脉狭窄还可能导致单侧耳鸣和听力障碍;由于血液循环受损,患侧手臂脉搏和感觉减弱;晕厥前兆和昏厥。

主动脉弓分支狭窄性动脉粥样硬化是指其主要分支发生动脉粥样硬化性狭窄:头臂动脉或头臂干(truncus brachiocephalicus),向右臂及头颈部右侧供血;左颈总动脉(arteria carotis communis),向颈部及头部左侧供血;左锁骨下动脉(arteria subclavia),向左上肢供血。

腿部沉重感、剧烈疼痛、肌肉萎缩和感觉异常(麻木)是下肢动脉狭窄性动脉粥样硬化的症状,医学上称之为闭塞性动脉粥样硬化。它最常影响股浅动脉和腘绳肌动脉。动脉粥样硬化伴有股浅动脉管腔狭窄,是导致下肢缺血症状的主要原因,包括间歇性跛行和严重肢体缺血。完整内容 -下肢动脉粥样硬化

什么是大动脉狭窄性动脉粥样硬化?它是指主要动脉(例如冠状动脉、颈动脉、椎动脉、锁骨下动脉、髂动脉、股动脉、原动脉和肠系膜动脉)的动脉粥样硬化病变。空肠干和肠系膜动脉(上动脉和/或下动脉)的狭窄性动脉粥样硬化会导致肠道血流减少,并出现慢性肠系膜缺血,并伴有餐后腹痛和体重减轻。

但“局部狭窄性动脉粥样硬化”的定义适用于单处血管发生动脉粥样硬化病变的情况。例如,腹主动脉或腹主动脉(aorta Abdominalis),其狭窄可能表现为上腹部疼痛、消化功能障碍、下肢感觉异常等。更多信息 -腹主动脉及其分支动脉粥样硬化

或者在动脉粥样硬化性肾动脉狭窄的情况下,其症状包括血压升高以及脚踝和脚肿胀。[ 6 ]

並發症和後果

狭窄性动脉粥样硬化可能发展为更严重的形式,导致血管阻塞 - 闭塞性或闭塞性动脉粥样硬化(闭塞 - 血管腔完全阻塞)。

心脏动脉粥样硬化狭窄的严重后果包括冠心病,以及急性冠状动脉综合征和心肌梗塞的发展。

在主动脉胸段、主动脉弓或颈部动脉(颈动脉或椎动脉)狭窄的情况下,并发症和后果表现为短暂性脑缺血发作(微中风)或缺血性中风。

脑动脉狭窄性动脉粥样硬化也可能并发中风。如果动脉瘤形成并破裂,脑出血会导致出血性中风,对脑结构造成不可逆的损害。

动脉粥样硬化导致肾动脉狭窄可导致慢性肾衰竭。

与下肢血管远端部分动脉粥样硬化狭窄有关,导致组织缺血,导致小腿或脚上出现动脉营养性溃疡,并有组织坏死的威胁 - 动脉粥样硬化坏疽的发展。

由于腹主动脉管腔狭窄和动脉粥样硬化,可以观察到动脉瘤的发展,动脉瘤破裂可以造成致命的后果。 [ 7 ]

診斷 狭窄性动脉粥样硬化

为了诊断动脉粥样硬化,需要进行血液检查:生化检查,以检测胆固醇(总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇)、甘油三酯、脂质、脂蛋白、载脂蛋白、同型半胱氨酸的水平;血清C反应蛋白的含量等。 [ 8 ]

仪器诊断包括:

- 不同部位血管的超声多普勒超声检查;

- 冠状动脉造影(冠状动脉造影);

- CT血管造影;

- 磁共振血管造影。确认狭窄性动脉粥样硬化的超声征象诊断,了解更多 -解读超声多普勒血管超声检查结果

鑑別診斷

鉴别诊断包括:与年龄相关的主动脉壁组织纤维退化(非动脉粥样硬化性动脉硬化症);门克伯格钙化性动脉硬化症;主动脉炎;自身免疫性闭塞性动脉内膜炎;淀粉样变性和糖尿病性血管病;颈椎椎基底动脉综合征;骨软骨病;代谢性和内分泌性脑病等。

誰聯繫?

治療 狭窄性动脉粥样硬化

为了在治疗狭窄性动脉粥样硬化时稳定动脉粥样硬化斑块,可使用降低血液胆固醇的他汀类药物和选择性胆固醇吸收抑制剂类药物,[ 9 ],[ 10 ] 更多信息请参见:

文章中的更多信息:

您还应该遵循针对动脉粥样硬化的饮食。

对于动脉粥样硬化狭窄的手术治疗,请阅读:

預防

是否有可能预防狭窄性动脉粥样硬化的发展?这需要预防血管粥样硬化病变,包括健康、更灵活的生活方式(不吸烟和暴饮暴食等不良习惯)、体重正常化以及合理的营养。

預測

专家表示,动脉粥样硬化这种多因素全身性疾病的预后非常困难。如果患者患有狭窄性动脉粥样硬化,则更难预测其预后。

还应考虑到,动脉粥样硬化病因的颈动脉狭窄占中风的 20%,而冠状动脉狭窄性动脉粥样硬化并发症导致的心肌梗死占死亡人数的一半以上。