發病

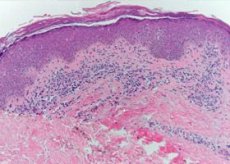

组织学检查未发现任何特异性改变。所有类型的副银屑病均有海绵状水肿、棘层肥大和轻度角化不全。其特征性表现包括基底层细胞空泡变性和胞吐。真皮内血管扩张,周围有多形核白细胞、淋巴细胞和组织细胞浸润。急性副银屑病的特征是角化过度、棘层肥大和马氏网状细胞空泡变性,部分病例可形成表皮内小囊;真皮内可见致密的血管周围浸润,以淋巴细胞为主;组织坏死区形成坏死痂。

副银屑病的病理形态学

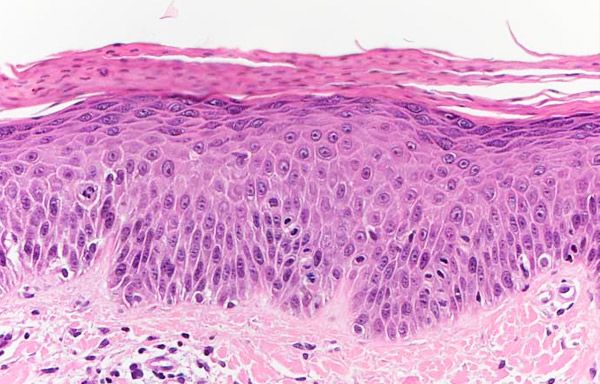

斑块性副银屑病的新鲜成分可见乳头状真皮水肿,局灶性淋巴组织细胞浸润,程度不等;表皮可见局灶性角化不全,轻度棘层肥厚,局灶性细胞间水肿,并有胞吐。血管通常扩张,内皮肿胀,周围可见淋巴组织细胞成分。

在大斑块型银屑病中,皮肤变化更为明显。浸润物更厚,为淋巴组织细胞性,具有明显的表皮趋化性,有时形成充满浸润细胞的表皮内腔。IM Raznatoisky (1982) 使用电子显微镜和细胞光度法研究大斑块型副银屑病的浸润物成分时,发现其含有大量未分化的淋巴细胞和非常活跃的组织细胞;细胞光度法绘制的直方图不典型,平均DNA含量高于二倍体标准。 SE Orfanos 和 D. Tsambaos (1982) 发现,大斑块性副银屑病的浸润区存在Sezary细胞(11% 至 30%)的超微结构特征,这些细胞不仅位于真皮浸润区,还位于表皮内部,并与表皮巨噬细胞和上皮细胞接触。这些事实为这些作者将大斑块性副银屑病归类为淋巴增生性疾病提供了依据。

苔藓样副银屑病的皮肤病理组织学与其他类型银屑病相似,但其特征是真皮上层存在由淋巴细胞、组织细胞和浆细胞组成的致密条带状浸润。其特征是小静脉壁扩张增厚,尤其是在浸润区的周围部分。表皮略微增厚,伴有明显的胞吐作用,形成角化不全灶和角质层。电子显微镜检查发现浸润细胞中存在大量类似塞扎里细胞的非典型淋巴细胞,据此,作者将此类型以及前一种类型归类为淋巴瘤。

急性苔藓样和痘样副银屑病的特征是表皮增厚,局部角化不全,棘层细胞空泡化和营养不良性改变,常伴有表皮内囊泡和坏死灶的形成,以及网状营养不良,伴有淋巴样和组织细胞成分的胞吐。真皮内可见淋巴组织细胞浸润,包括血管周围浸润和融合浸润。血管内可见显著改变,表现为血管炎、伴有红细胞渗出的血管周围炎,有时血管壁可出现血栓形成和坏死性改变。基于此,一些作者将此类型归类为血管炎。

点滴状副银屑病的特征是明显的角化不全和海绵状水肿,可能类似于脂溢性湿疹或银屑病,但与后者的区别在于表皮基底细胞的空泡营养不良和浸润细胞的明显胞吐。I.M. Raznatovsky(1982)发现,这种类型的银屑病浅表网络和血管周围血管壁存在显著改变,且呈袖状可逆性,以淋巴细胞浸润为主。然而,免疫学研究尚未证实点滴状副银屑病是一种过敏性血管炎。

苔藓样和斑块状副银屑病与蕈样肉芽肿的早期阶段不同。副银屑病与蕈样肉芽肿不同,其表皮有中度增生,可检测到单形淋巴组织细胞浸润。在真皮中,浸润物中未见非典型细胞。急性苔藓样痘疹样副银屑病由于血管改变严重,应与过敏性血管炎相鉴别,后者与过敏性血管炎的区别在于,其浸润物中没有中性粒细胞颗粒、其细胞核碎片以及毛细血管周围的纤维素样沉积物。

副银屑病的组织发生

免疫形态学方法已证实某些类型副银屑病的免疫成因。FM McMillan 等人(1982 年)利用免疫过氧化物酶技术结合单克隆抗体发现,斑块状副银屑病的浸润液中存在辅助性T细胞和抑制性T细胞,且以辅助性T细胞为主。在急性苔藓样和痘疹样副银屑病中,发现了循环免疫复合物、血管壁和表皮基底膜中IgM沉积以及补体C3成分,这为将此类副银屑病归类为免疫复合物疾病提供了依据。研究发现,此类浸润液中大多数细胞为T淋巴细胞,且以抑制性T细胞为主。这些数据表明细胞介导的免疫反应在该疾病的组织发生中发挥着重要作用。

症狀 副银屑病

副银屑病常发生于春秋季节。临床上,该病通常分为四种类型:点滴状、斑块状、苔藓样和痘疹样(急性)。WN Meigei(1982)将淋巴瘤样丘疹病(目前被认为是一种假性淋巴瘤)归类为丘疹型副银屑病。

有对混合性副银屑病的单独观察——点滴状和斑块状、点滴状和苔藓样。

斑块性副银屑病

根据斑块大小,可分为良性小斑块性副银屑病和易转化为淋巴瘤的大斑块性副银屑病。部分皮损表面可能萎缩、起皱,形似揉皱的薄纸。皮损可能出现毛细血管扩张、色素脱失或减退,类似于皮肤异色症。通常无瘙痒症状。瘙痒、浸润增多可能是蕈样肉芽肿或其他类型淋巴瘤的征兆。

该皮肤病初期表现为斑点或淡粉色、黄褐色的弱浸润性斑块,大小3-5厘米不等,轮廓呈椭圆形、圆形或不规则形。皮损通常扁平,不超过周围正常皮肤,好发于躯干或四肢。皮疹不易融合,表面有小片状或糠状鳞屑。有时皮损表面会出现细小的皱纹,形似皱巴巴的薄纸(假性萎缩)。患者无主观感觉,有时会出现轻微的间歇性瘙痒。该皮肤病为慢性病。

点滴状副银屑病

这种类型的表现是皮疹,皮疹上有许多圆形结节,最大可达扁豆大小,颜色为粉红色或浅棕色。皮疹中心覆盖着棕灰色鳞屑。皮疹元素位于躯干、上肢和下肢的皮肤上,但也可能出现在其他部位。对于这种形式的副银屑病,可以观察到三种现象:薄片现象(当小心地去除鳞屑时,它会完全分离),隐藏的脱皮现象(当刮擦皮疹表面时,可能会引起麸皮状脱皮)和紫癜症状(当用力刮擦皮疹时,会出现针尖状出血)。这些元素会消失得无影无踪,有时留下白斑。这种疾病可能会持续数年。

苔藓样副银屑病

苔藓样副银屑病(同义词:斑驳苔藓、斑驳副银屑病)是一种极为罕见的银屑病,其皮疹主要表现为圆形或椭圆形的锥形丘疹,颜色为红黄色或红棕色,表面光滑,略有光泽,有时覆盖有紧密分布的白色鳞屑。皮疹呈条纹状,相互交叉,使皮损呈网状。并非所有人都认识到这种病灶的存在。AA Kalamkaryan(1980)赞同ST Pavlov(1960)的观点,认为苔藓样副银屑病是血管萎缩性皮肤异色症雅可比病的早期形式。皮疹通常出现在躯干和四肢。通常无瘙痒感。苔藓样副银屑病对治疗有很高的抵抗力。

急性Mucha-Haberman副银屑病

急性穆查-哈伯曼副银屑病(同义词:急性苔藓样和骨化性苔藓、苔藓样和痘疹样副银屑病穆查-哈伯曼)与其他形式的副银屑病的区别在于皮疹的多形性:有水疱性、丘疹性、脓疱性、静脉曲张性、出血性皮疹、坏死性痂皮,覆盖大面积皮肤,包括头皮、面部皮肤、手和脚。同时,也可能存在滴状副银屑病的典型特征。该病起病急,在大多数情况下会完全消退,在痘疹样特征处留下天花样疤痕;较少见的是,在急性症状消失后,会残留滴状副银屑病的征象,这使得一些作者认为痘疹样副银屑病是急性病程的滴状副银屑病的一种变体。同时,OK Shaposhnikov 和 NV Dsmenkova(1974)和其他安哥拉人认为它是一种过敏性血管炎。急性 Mucha-Haberman 副银屑病起病急性,并迅速蔓延至全身。一些皮肤科医生认为急性副银屑病是水滴状银屑病的一种变体,病程急性。临床表现以多形性为特征。皮疹元素分散、对称且不聚集。除典型皮疹外,还有水疱、脓疱、水痘样元素、出血性结节和坏死性痂。皮疹消退后,会留下天花样萎缩性疤痕。在生殖器和口腔粘膜上可观察到皮疹。一些患者会出现全身乏力、头痛和不适、低热和外周淋巴结肿大等前驱现象。

已发现斑块和苔藓样副银屑病转化为蕈样肉芽肿。

需要檢查什麼?

誰聯繫?

治療 副银屑病

对于点滴状副银屑病,应清除感染灶。应使用广谱抗生素、脱敏药物、抗组胺药、血管药物(西尼可、康普利明)。对于处于缓解期的慢性和亚急性银屑病,建议使用光化学发光疗法 (PUVA)。如果上述治疗效果不佳,可考虑使用小剂量糖皮质激素。

医生开出了外用糖皮质激素和可吸收药膏。

对于斑块状和苔藓样副银屑病,采取的治疗措施与点滴状副银屑病相同,但治疗难度较大。

[

[