T细胞淋巴瘤最常发生在老年人身上,但即使在儿童中也发现了一些个例。男性发病率是女性的两倍。T细胞淋巴瘤具有表皮嗜性。

原因 皮肤 T 细胞淋巴瘤

皮肤T细胞淋巴瘤的病因和发病机制尚不完全清楚。目前,大多数研究人员认为人类T细胞白血病病毒1型(HTLV-1)是引发皮肤恶性T细胞淋巴瘤的主要病因。此外,还讨论了其他病毒在T细胞淋巴瘤发展中的作用:爱泼斯坦-巴尔病毒和单纯疱疹病毒6型。T细胞淋巴瘤患者的皮肤、外周血和朗格汉斯细胞中均存在病毒。许多蕈样肉芽肿患者体内可检测到HTLV-1抗体。

皮肤免疫病理过程在T细胞淋巴瘤的发病机制中起着重要作用,其中最主要的是克隆淋巴细胞的不受控制的增殖。

淋巴细胞、上皮细胞和巨噬细胞系统产生的细胞因子具有促炎和增殖作用(IL-1,负责淋巴细胞分化;IL-2 - T细胞生长因子;IL-4和IL-5,增加嗜酸性粒细胞向病灶的流入和活化等)。T淋巴细胞向病灶的流入导致Pautrier微脓肿的形成。淋巴细胞增殖增加的同时,抗肿瘤防御细胞的活性受到抑制:自然杀伤细胞、淋巴细胞毒性淋巴细胞、树突状细胞(尤其是朗格汉斯细胞),以及细胞因子(IL-7、IL-15等)——肿瘤生长抑制剂。遗传因素的作用不能排除。家族性病例的存在,频繁检测到某些组织相容性抗原(HLA B-5 和 HLA B-35 - 在高度恶性的皮肤淋巴瘤中,HLA A-10 - 在侵袭性较低的淋巴瘤中,HLA B-8 - 在蕈样肉芽肿的红皮病形式中)证实了皮肤病的遗传性质。

临床观察表明,长期慢性皮肤病(神经性皮炎、特应性皮炎、牛皮癣等)可能转化为蕈样肉芽肿。关键因素是淋巴细胞在炎症灶中的长期存在,从而破坏免疫监视,促进恶性淋巴细胞克隆的出现,从而引发恶性增殖过程。

日晒、电离辐射、化学物质等物理因素对机体的影响,可导致“基因创伤性”淋巴细胞克隆的出现,对淋巴细胞产生致突变作用,并导致淋巴细胞恶性肿瘤的发展。

因此,T细胞淋巴瘤可被认为是一种多因素疾病,始于淋巴细胞在各种致癌因素和“基因创伤”因素的影响下被激活,并最终形成显性T细胞克隆。免疫监视功能障碍的严重程度和恶性淋巴细胞克隆决定了T细胞淋巴瘤的临床表现(斑点状、斑块状或肿瘤状)。

發病

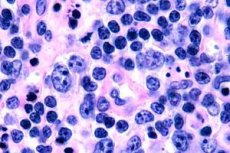

蕈样肉芽肿早期可见棘层肥厚,突起广泛,基底角质形成细胞增生致密,部分基底细胞空泡变性,表皮各层出现非典型有丝分裂,浸润细胞趋表皮性,淋巴细胞渗入表皮。在真皮内,可见血管周围细小的浸润,由核深染的单个单核细胞组成,即“真菌性”细胞。在第二阶段,真皮浸润的严重程度和浸润细胞趋表皮性加重,导致恶性淋巴细胞渗入表皮,形成Potrier微脓肿簇。在肿瘤期(第三期),表皮可见大面积棘层肥厚和轻微萎缩,肿瘤淋巴细胞浸润增多,形成多个Potrier微脓肿。大量浸润遍布真皮全层,并覆盖部分皮下组织。可见原始淋巴细胞。

皮肤大型间变性T细胞淋巴瘤

它表现为一组淋巴组织增生过程,其特征是存在非典型克隆性大型间变性CD30+ T细胞的增生。它通常在蕈样肉芽肿的肿瘤阶段或Sezary综合征中继发,但也可以独立发生或伴随此类系统性淋巴瘤的播散而发生。临床上,此类淋巴瘤对应于所谓的蕈样肉芽肿断头型,表现为单个或多个淋巴结,通常成群出现。

组织学上,增生几乎占据整个真皮,在表皮萎缩的情况下,无论有无表皮趋向性。

细胞学上,肿瘤细胞的大小和形状可能各异。基于这些特性,可将肿瘤分为中细胞和大细胞多形性T细胞淋巴瘤:中细胞核呈各种不规则结构——卷曲、多叶,染色质致密,核仁边界清晰,胞质丰富;免疫母细胞性T细胞淋巴瘤:细胞核大,呈圆形或椭圆形,核质清晰,核仁位于中心;间变性T细胞淋巴瘤:细胞体积巨大,形态丑陋,胞核不规则,胞质丰富。表型上,这组T细胞淋巴瘤均属于T辅助细胞淋巴瘤,CD30阳性或阴性。

R. Willemze 等人 (1994) 研究表明,CD30+ 淋巴瘤的病程较为良好。基因型上可检测到 T 淋巴细胞受体的克隆重排。

[ 1 ]、[ 2 ]、[ 3 ]、[ 4 ]、[ 5 ]、[ 6 ] 、 [7 ] 、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]、[ 11 ]、[ 12 ]

[ 1 ]、[ 2 ]、[ 3 ]、[ 4 ]、[ 5 ]、[ 6 ] 、 [7 ] 、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]、[ 11 ]、[ 12 ]

症狀 皮肤 T 细胞淋巴瘤

皮肤T细胞淋巴瘤中最常见的是蕈样肉芽肿,约占所有病例的70%。该病有三种临床类型:经典型、红皮病型和断头型。T细胞淋巴瘤的特征是皮疹形态多样,包括斑点、斑块和肿瘤。

红皮病型蕈样肉芽肿的起病症状通常为无法控制的瘙痒、肿胀、全身充血,并在躯干和四肢皮肤上出现红斑鳞状病变,这些病变往往会在1-2个月内融合发展为红皮病。几乎所有患者均出现掌跖角化过度和全身皮肤弥漫性毛发稀疏。所有淋巴结均显著肿大。腹股沟、股、腋窝和肘部淋巴结肿大,触诊时可触及致密弹性的“包块”,不与周围组织融合,无痛。患者全身状况急剧恶化:发热,体温高达38-39°C,盗汗,乏力和体重减轻。目前,许多皮肤科医生认为Sezary综合征是红皮病型蕈样肉芽肿中最罕见的白血病变体。

淋巴细胞图检查可见明显的白细胞增多——塞扎里细胞。塞扎里细胞是恶性T辅助细胞,其细胞核表面呈脑形褶皱,核膜深陷。患者2-5年后可导致死亡,常见原因是心血管疾病和中毒。

断头型蕈样肉芽肿的特征是在看似健康的皮肤上快速发展出肿瘤样病变,且此前无长期斑块形成。该类型蕈样肉芽肿恶性程度高,被认为是淋巴肉瘤的一种表现。一年内可导致死亡。

階段

蕈样肉芽肿的经典形式具有三个发展阶段:红斑鳞状,斑块和肿瘤。

第一阶段的临床表现类似于一些良性炎症性皮肤病,例如湿疹、脂溢性皮炎、斑块状副银屑病。在此阶段,会出现大小不一的斑点,颜色为深粉色、带紫色的粉红色,圆形或椭圆形,边界清晰,表面有糠秕状或细小的鳞片状剥落。这些斑点通常位于皮肤的不同部位,最常出现在躯干和面部。逐渐地,它们的数量会增加。随着时间的推移,该过程可能呈现出红皮病的特征(红皮病期)。皮疹可能持续数年或自行消退。与良性炎症性皮肤病不同,此阶段的皮疹和瘙痒症状对治疗有抵抗力。

浸润性斑块期会持续数年。先前存在的斑块皮疹会被圆形或不规则轮廓的斑块所取代,这些斑块颜色深紫色,与健康皮肤界限清晰,质地致密,表面呈鳞状。其质地类似于“厚纸板”。部分斑块会自行消退,留下深褐色色素沉着和/或萎缩区域(皮肤异色症)。此阶段的瘙痒和疼痛会更加剧烈,并伴有发烧和体重下降。此阶段可能出现淋巴结肿大。

在第三期(肿瘤期),会出现无痛性肿瘤,其质地致密,有弹性,黄红色,由斑块发展而来或出现在看似健康的皮肤上。肿瘤的形状为球形或扁平状,通常类似于蘑菇帽。肿瘤可以出现在任何部位。它们的数量差异很大,从单个到数十个,大小从直径1到20厘米不等。当长期存在的肿瘤崩解时,会形成边缘不均匀、底部较深的溃疡,溃疡会延伸到筋膜或骨骼。淋巴结、脾脏、肝脏和肺部最常受到影响。全身状况恶化,中毒症状出现并加重,虚弱感加剧。典型蕈样肉芽肿患者从确诊之日起的平均预期寿命为5至10年。通常观察到患者因并发疾病而死亡:肺炎、心血管衰竭、淀粉样变性。主观上会感到瘙痒,当肿瘤崩解时,患处会感到疼痛。

需要檢查什麼?

如何檢查?

治療 皮肤 T 细胞淋巴瘤

在红斑鳞状细胞癌阶段,患者无需抗肿瘤治疗,可考虑外用皮质类固醇(泼尼松龙、倍他米松、地塞米松衍生物)、干扰素α(每日300万国际单位,之后每周3次,持续3-6个月,具体取决于临床表现或治疗效果)、干扰素γ(每日10万国际单位,持续10天,12-3个疗程,每10天停药一次)、PUVA疗法或Re-PUVA疗法。PUVA疗法的有效性基于补骨脂素在增殖的T辅助细胞中选择性地与DNA形成共价交联,从而抑制其分裂。第二阶段,除上述药物外,还需全身应用皮质类固醇(泼尼松龙30-40毫克/天,疗程1.5-2个月)和细胞抑制剂(普罗斯佩丁100毫克/天,共注射4-5次)。干扰素与其他治疗方法联合应用可获得更显著的治疗效果(干扰素+PUVA、干扰素+细胞抑制剂、干扰素+芳香族维甲酸)。

肿瘤期以联合化疗为主,应用长春新碱(0.5~1 mg,静脉注射,每日1次,共4~5次)联合泼尼松龙(化疗期间口服,每日40~60 mg)、普罗斯皮丁(每日100 mg,共3 g)、干扰素等治疗。推荐使用光动力疗法、电子束疗法、光交换疗法(体外光化学疗法)。