原因 皮肤基底瘤

组织发生问题尚未得到解决,大多数研究人员坚持发育异常理论,认为基底细胞癌由多能上皮细胞发展而来。这些细胞可以向多个方向分化。遗传因素、免疫缺陷以及外界不良影响(例如强烈的日晒、接触致癌物质)在癌症发展中起着重要作用。基底细胞癌可以在临床未发生改变的皮肤上发生,也可以在各种皮肤病变(例如老年性角化病、放射性皮炎、结核性狼疮、痣、牛皮癣等)的背景下发生。

基底细胞癌是一种生长缓慢、极少转移的基底细胞癌,发生于表皮或毛囊,其细胞与表皮的基底细胞相似。它不被认为是癌症或良性肿瘤,而是一种局部破坏性生长的特殊肿瘤。有时,在强致癌物(主要是X射线)的影响下,基底细胞癌会转化为基底细胞癌。其组织发生机制尚不清楚。一些人认为基底细胞癌起源于原发性上皮细胞雏形,另一些人则认为其起源于皮肤的所有上皮结构,包括胚胎雏形和发育缺陷。

發病

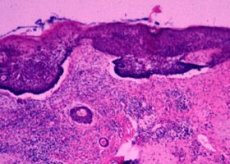

表皮轻度萎缩,有时出现溃疡,并有类似于基底层细胞的肿瘤嗜碱性细胞增生。间变表达较差,有丝分裂少。基底细胞癌很少发生转移,因为进入血液的肿瘤细胞由于缺乏肿瘤基质产生的生长因子而无法增殖。

[ 18 ]、[ 19 ]、[ 20 ]、[ 21 ]、[ 22 ]、[ 23 ]

[ 18 ]、[ 19 ]、[ 20 ]、[ 21 ]、[ 22 ]、[ 23 ]

皮肤基底细胞癌的病理形态学

组织学上,基底细胞癌分为未分化型和分化型。未分化型包括实性基底细胞癌、色素性基底细胞癌、硬斑病样基底细胞癌和浅表性基底细胞癌;分化型包括角化型(伴有毛状分化)、囊性和腺样型(伴有腺样分化)以及伴有皮脂腺分化。

世界卫生组织(WHO)1996年的国际分类将基底细胞癌分为以下几种形态学亚型:浅表多中心型、囊状型(实性、腺样囊性)、浸润型、非硬化型、硬化型(促纤维增生型、硬斑病样)、纤维上皮型;伴有附属物分化的有滤泡型、小汗腺型、变性型(基底鳞状)、角化型。然而,所有亚型的形态学界限均不清晰。因此,未成熟肿瘤可能具有腺样结构,反之,在其类器官结构中,常可见未成熟细胞灶。此外,临床表现和组织学表现并不完全一致。通常仅浅表型、纤维上皮型、硬皮病样型和色素型才有对应关系。

在所有类型的基底细胞癌中,主要的组织学标准是存在典型的上皮细胞复合体,其中心部分具有深染的椭圆形细胞核,并位于复合体外围的栅栏状结构中。在外观上,这些细胞类似于基底上皮细胞,但与后者的区别在于没有细胞间桥。它们的细胞核通常是单形的,不易发生间变。结缔组织基质与肿瘤的细胞成分一起增生,以束的形式位于细胞索之间,将其分成小叶。基质富含糖胺聚糖,用甲苯胺蓝染色呈异染性。它含有许多组织嗜碱性粒细胞。通常在实质和基质之间检测到回缩间隙,许多作者认为这是固定的伪影,尽管不否认透明质酸酶分泌过量的影响的可能性。

实性基底细胞癌是最常见的未分化癌类型。组织学上,它由形状和大小各异的基底样细胞(边界不清,排列紧密)构成,类似于合体。这些基底上皮细胞复合体被细长的结构包围,形成特征性的“栅栏状”结构。复合体中心的细胞可能发生营养不良性改变,并形成囊性腔。因此,除了实性结构外,还可能存在囊性结构,形成实性-囊性变体。有时,破坏性肿块以细胞碎屑的形式存在,并覆有钙盐。

色素性基底细胞癌的组织学特征为弥漫性色素沉着,且与细胞内黑色素的存在有关。肿瘤基质中含有大量黑素噬菌体,且黑色素颗粒含量较高。

囊性基底膜癌的色素沉着通常较多,实性和表浅性多中心基底膜癌的色素沉着较少。色素沉着明显的基底膜癌在肿瘤上方的上皮细胞中含有大量黑色素,直至角质层。

浅表基底细胞癌通常为多发性。组织学上,它由多个小的实性复合体组成,与表皮相关,仿佛“悬浮”于表皮之上,仅占据真皮上部至网状层。基质中常可见淋巴组织细胞浸润。多发灶提示该肿瘤为多中心性肿瘤。浅表基底细胞癌通常在治疗后沿瘢痕边缘复发。

硬皮病样基底细胞癌,又称“硬斑病”型,其特征是大量发育类似硬皮病类型的结缔组织,其中狭窄的基底上皮细胞束被“包裹”,延伸至真皮深处,直至皮下组织。多聚腺苷酸样结构仅可见于较大的束状细胞和细胞中。位于大量结缔组织基质中的肿瘤复合体周围的反应性浸润通常较少,在周围活跃生长区更为明显。破坏性改变的进一步进展导致形成小型(筛状)和大型囊性腔。有时,破坏性肿块以细胞碎屑的形式存在,并覆有钙盐。

伴腺样分化的基底细胞癌(或腺样型)的特征是,除实性区域外,还存在由数排(有时为1-2排)细胞组成的狭窄上皮索,这些索构成管状或肺泡状结构。后者的外周上皮细胞呈立方体状,因此多聚体样特征缺失或表达不明显。内部细胞较大,有时具有明显的角质层,管腔或肺泡状结构充满上皮黏蛋白。与癌胚抗原反应后,管状结构内壁细胞表面的细胞外黏蛋白呈阳性染色。

具有圆柱形分化的基底细胞癌的特征是存在角化灶,其周围环绕着类似于基底上皮细胞复合体的棘状细胞。在这些病例中,角化不发生于角质透明阶段,该阶段类似于正常毛囊峡部的角化区,并可能具有毛状体样分化。有时可见未成熟的乳状毛囊,并伴有毛干形成的初期征兆。在某些变异型中,会形成类似胚胎毛发雏形的结构,以及含糖原的上皮细胞,这些细胞与毛球外层的细胞相对应。有时,与毛囊基底样错构瘤的鉴别可能存在困难。

伴皮脂腺分化的基底细胞癌较为罕见,其特征是在基底上皮细胞中出现典型的皮脂腺灶性或单个细胞。其中一些细胞较大,呈印戒状,胞质浅,细胞核偏心。用苏丹III染色时,可在其中检测到脂肪。脂肪细胞的分化程度显著低于正常皮脂腺;脂肪细胞与周围基底上皮细胞之间存在过渡形式。这表明此类癌症在组织发生学上与皮脂腺相关。

纤维上皮型(同义词:Pinkus 纤维上皮瘤)是一种罕见的基底膜癌,最常发生于腰骶部,可与脂溢性角化病和浅表基底膜癌合并出现。临床表现类似纤维乳头状瘤。已有多发病变病例的报道。

组织学上,真皮内可见狭长基底上皮细胞索状结构,从表皮延伸而出,周围为增生、常水肿性黏液样改变的基质,基质内含有大量成纤维细胞。基质富含毛细血管和组织嗜碱性粒细胞。上皮索状结构相互吻合,由小而暗的细胞组成,细胞质少量,细胞核呈圆形或椭圆形,染色强烈。有时,此类索状结构内可见充满均质嗜酸性内容物或角质团块的小囊肿。

痣样基底细胞综合征(同义词:Gordin-Goltz综合征)是一种与痣样基底细胞瘤相关的多器官嗜性常染色体显性遗传综合征。该病由胚胎发育障碍引起的一系列增生性或肿瘤性改变所致。其主要症状是生命早期出现多发性基底细胞癌,并伴有颌骨牙源性囊肿和肋骨异常。患者可能出现白内障和中枢神经系统病变。该病还以手掌和足底频繁出现“凹陷”为特征,组织学上可发现基底细胞样结构。在痣样基底细胞癌早期阶段之后,通常在青春期,这些区域会出现溃疡性和局部破坏性病变,这是肿瘤期开始的指标。

该综合征的组织学改变与上述类型的基底细胞癌几乎没有区别。在掌跖“凹陷”区域,表皮角质层缺损,其他层变薄,并出现由小型典型基底细胞样细胞形成的额外上皮突起。大型基底细胞癌很少在这些部位发生。线性的单个基底细胞灶包括所有类型的器状基底细胞癌。

[ 24 ]、[ 25 ]、[ 26 ]、[ 27 ]、[ 28 ]、[ 29 ]、[ 30 ]、[ 31 ]

[ 24 ]、[ 25 ]、[ 26 ]、[ 27 ]、[ 28 ]、[ 29 ]、[ 30 ]、[ 31 ]

皮肤基底细胞癌的组织发生

基底细胞癌既可源自上皮细胞,也可源自毛囊皮脂腺复合体的上皮。M. Hundeiker 和 H. Berger (1968) 通过连续切片发现,90% 的病例中,肿瘤源自表皮。对各种类型癌症的组织化学检查表明,大多数细胞的肿瘤基质中都含有糖原和糖胺聚糖,尤其是在金刚石状和圆柱状细胞中。糖蛋白常存在于基底膜中。

电子显微镜检查显示,大多数肿瘤复合体的细胞含有一组标准的细胞器:带有深色基质的小线粒体和游离的多核糖体。在接触处,缺乏细胞间桥,但可发现指状突起和少量桥粒状接触。在角化部位,可见细胞层,细胞间桥保留完整,胞质中含有大量的张力丝。有时,可发现含有细胞膜复合体的细胞区,这可解释为腺体分化的表现。一些细胞中存在黑素体,提示色素分化。在基底上皮细胞中,缺乏成熟上皮细胞特有的细胞器,表明其尚未成熟。

目前认为,该肿瘤是由多能生殖上皮细胞在各种外界刺激作用下发展而来。组织学和组织化学已证实基底细胞癌与毛发生长的生长期之间的联系,并强调其与增殖中的胚胎毛发雏形的相似性。R. Nolunar(1975)和M. Kumakiri(1978)认为,该肿瘤发生于外胚层的生殖层,该层由具有分化潜能的未成熟基底上皮细胞形成。

症狀 皮肤基底瘤

皮肤基底细胞癌外观呈单发,半球形,轮廓通常呈圆形,略高于皮肤水平,呈粉红色或灰红色,略带珠光光泽,但可能与正常皮肤无异。肿瘤表面光滑,中心通常有一小凹陷,其上覆有一层薄而松散的浆液性鳞状痂皮,去除后通常可见糜烂。溃疡部位边缘增厚,呈脊状,由白色小结节组成,通常被称为“珍珠”,具有诊断价值。在这种状态下,肿瘤可以存活数年,并缓慢增大。

基底细胞瘤可为多发性。根据KV Daniel-Beck和AA Kolobjakov(1979)的研究,原发性多发性基底细胞瘤占10%,肿瘤灶数量可达数十个或更多,可作为Gorlin-Goltz新生基底细胞综合征的一种表现。

所有皮肤基底细胞癌的症状,包括Gorlin-Goltz综合征,均可区分以下类型:结节性溃疡(溃疡性溃疡)、浅表性、硬皮病样(硬斑病型)、色素性及纤维上皮性。在多发性病变中,可观察到上述临床类型的各种组合。

形式

浅表型始于有限的片状粉红色斑点。然后斑点获得清晰的轮廓,呈椭圆形,圆形或不规则形状。沿着病变边缘,出现密集的小而有光泽的结节,它们相互融合并形成高于皮肤水平的脊状边缘。病变中心略微下陷。病变颜色变为深粉色,棕色。病变可以是单个的,也可以是多个的。在浅表形式中,可以区分自身瘢痕或佩吉特样基底细胞癌,其中心具有萎缩(或瘢痕)区,并且沿着边缘有一串小的,致密的,乳白色的,肿瘤状元素。病变达到相当大的尺寸。通常它具有多重性和持续性病程。生长非常缓慢。在其临床症状上,它可能类似于鲍温病。

色素型皮损颜色为蓝色、紫色或深棕色。该类型皮损与黑色素瘤非常相似,尤其呈结节性,但质地更致密。在这种情况下,皮肤镜检查可能非常有帮助。

该肿瘤的特征是呈结节状,逐渐增大,直径可达1.5-3厘米或更大,呈圆形,充血性粉红色。肿瘤表面光滑,毛细血管扩张明显,有时覆有灰色鳞屑。有时肿瘤中心部位会溃烂,并覆有致密的痂皮。罕见情况下,肿瘤突出于皮肤表面并有蒂(纤维上皮型)。根据肿瘤大小,可分为小结节型和大结节型。

溃疡型是原发性变体,或由浅表或肿瘤形态的肿瘤溃疡形成。溃疡型的特征性表现是漏斗状溃疡,其中有大量浸润物(肿瘤浸润),与皮下组织融合,边界不清。浸润物的大小明显大于溃疡本身(硬化性溃疡)。溃疡易形成深层溃疡并破坏皮下组织。有时,溃疡型伴有乳头状瘤样疣状生长。

硬皮病样或瘢痕萎缩型皮损较小,边界清晰,基底部致密,几乎未超出皮肤,颜色呈黄白色。中心可见萎缩性改变和色素沉着。皮损边缘可周期性地出现大小不一的糜烂灶,其表面覆有一层易剥离的痂皮,这对于细胞学诊断至关重要。

Pinkus纤维上皮肿瘤被归类为基底细胞癌的一种,但其病程较轻。临床表现为皮肤色结节或斑块,致密弹性,几乎不受侵蚀。

需要檢查什麼?

治療 皮肤基底瘤

基底细胞癌的治疗方法是手术切除健康皮肤内的肿瘤。临床上常采用冷冻消融术。如果手术导致外观缺陷,则采用放射疗法。

外用 Prospidin 和秋水仙碱软膏。