寨卡病毒是该热病的病原体。

最近審查:06.07.2025

寨卡病毒(ZIKV)属于黄病毒科黄病毒属,是一种由伊蚊传播的人畜共患虫媒病毒感染。寨卡病毒在人类中引发寨卡热,其病因与黄热病、登革热、西尼罗河病毒和基孔肯雅热相关,这些疾病也是由黄病毒感染引起的。

2015年12月1日,泛美卫生组织(PANO,世界卫生组织区域办事处)向北美和拉丁美洲卫生当局发出流行病学警报,称寨卡病毒正在该地区热带和亚热带地区蔓延。

寨卡病毒的结构和生命周期

寨卡病毒是一种含RNA的非细胞病毒体,其结构与所有黄病毒的结构相似。寨卡病毒具有球形核衣壳,直径约50纳米,其膜由糖蛋白构成,其表面蛋白呈二十面体对称排列。

核衣壳内部含有编码病毒蛋白的单链线性RNA。膜蛋白E起着特殊作用,病毒核衣壳正是通过它进入人体细胞,并附着在细胞质膜的受体上。

病毒RNA的自我复制(复制)发生在病毒感染细胞的细胞质内质网表面。在这种情况下,病毒利用捕获的宿主细胞的蛋白质合成其多聚蛋白。通过在复制过程中将RNA转移到细胞mRNA中,病毒再合成其结构和非结构核蛋白。受感染细胞死亡(裂解)后,会释放新的寨卡病毒病毒体。

有研究表明,咬伤部位附近的树突状细胞首先受到感染(已在其中发现受影响的细胞核),然后感染扩散至淋巴结和血液。

这种黄病毒的生命周期发生在吸血蚊子、受感染的人类和哺乳动物体内。寨卡病毒通过受感染的白纹伊蚊、埃及伊蚊、波利尼西亚伊蚊、单线伊蚊、条纹伊蚊和亨氏伊蚊叮咬传播给人类。这些蚊子喜欢栖息在室内和室外靠近人类的地方,在水桶、动物碗、花盆和花瓶中的积水中、树洞中以及垃圾堆中产卵。这些昆虫在白天非常具有攻击性。

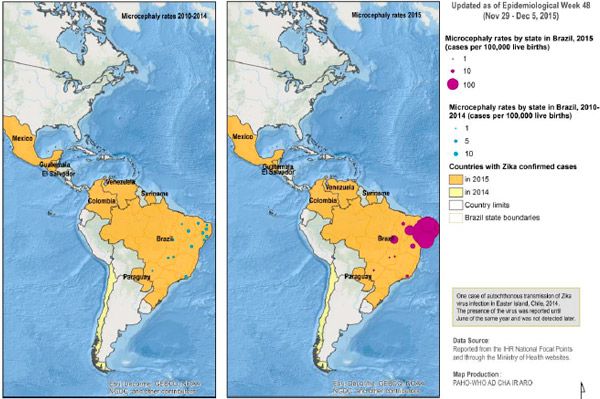

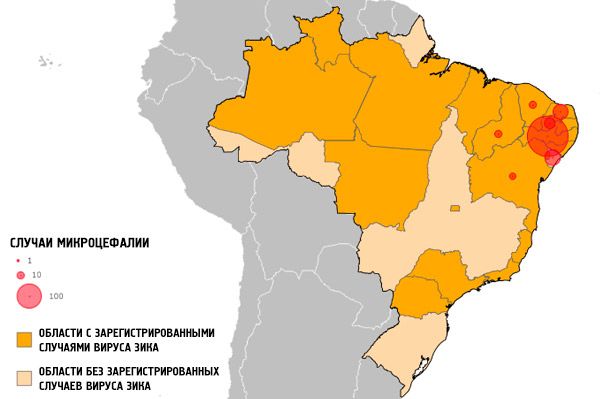

专家认为,蚊子叮咬已感染病毒的人后,就会感染寨卡病毒。感染寨卡病毒的母亲在感染后一段时间内仍会将病毒传染给婴儿,导致婴儿出生时出现小头畸形等神经系统病变,例如头骨和大脑体积较小(小头畸形)。2015年,巴西14个州共登记了1248例此类病例(2014年仅有59例)。

寨卡病毒有可能通过受污染的血液或性接触传播。2009年,寨卡病毒已被证实可以通过性传播。美国科罗拉多州立大学节肢动物和传染病专家、生物学家布莱恩·福伊在访问塞内加尔期间被蚊子叮咬数次。他返回美国后开始发烧,但在此之前(甚至在出现症状之前),他与妻子发生了性关系,而他的妻子也感染了寨卡病毒。

寨卡病毒目前正在研究中,专家不排除通过输血感染寨卡病毒的可能性。

预防

预防寨卡病毒感染包括个人防蚊措施:

- 穿着遮盖身体的衣服;

- 使用驱虫剂;

- 使用蚊帐和纱窗,防止蚊子进入房屋;

- 消灭蚊子及其繁殖地。

由于伊蚊媒介在白天活跃,建议白天睡觉的人(特别是小孩、病人或老人)使用经杀虫剂处理的蚊帐进行防护。

大多数感染寨卡病毒的人都能完全康复,不会出现严重并发症,迄今为止,尚未有与寨卡病毒相关的死亡病例报告。

截至 2015 年 11 月 17 日,2014-2015 年确诊寨卡病毒感染病例的巴西各州,以及 2015 年确诊小头畸形病例的巴西各州。

然而,这种感染的传播前景并不乐观。2007年之前,寨卡病毒曾在热带非洲和东南亚部分地区引发发热疫情,之后蔓延至太平洋地区的一些岛屿。

2015年4月,寨卡病毒首次在南美洲被发现。寨卡热被认为是一种快速蔓延的传染病:其传播范围已覆盖巴西、智利、哥伦比亚、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、巴拉圭和委内瑞拉。

截至 2016 年 1 月底,丹麦、瑞典、德国、葡萄牙、芬兰、瑞士和英国等多个欧洲国家以及美国均已报告发烧病例。

正如国家气象局报告所指出的,寨卡病毒可导致新生儿先天畸形——小头畸形。

[

[