脊髓(延髓)呈长圆柱形,从前到后呈扁平状。因此,脊髓的横径大于前后径。

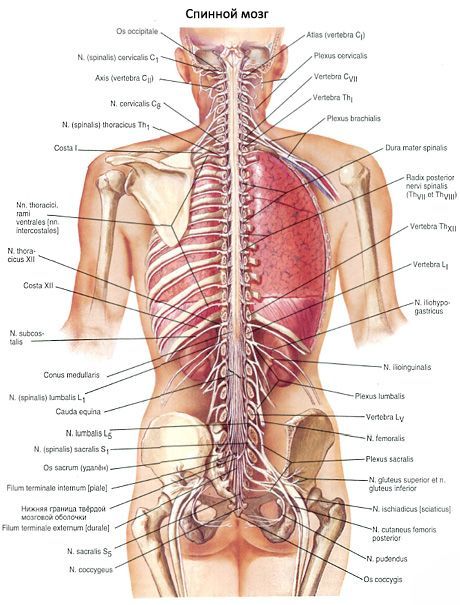

脊髓位于椎管内,在枕骨大孔下缘水平处进入脑部。左右脊神经根从脊髓(其上界)发出。脊髓下界相当于I-II腰椎水平。在此水平以下,脊髓髓锥顶端延伸为细的终丝。终丝(终丝)的上部仍含有神经组织,是脊髓尾端的残余部分。终丝的这一部分称为内丝,被腰脊神经和骶脊神经根包围,并与它们一起位于脊髓硬膜形成的盲端囊中。成人终丝的内段长约15厘米。终丝位于第二骶椎水平以下,是由脊髓所有三层膜延伸形成的结缔组织,被称为终丝的外部。该部分长约8厘米。它止于第二尾椎体水平,并与尾椎骨膜融合。

成年人脊髓长度平均为43厘米(男性45厘米,女性41-42厘米),重量约34-38克,约占脑质量的2%。

在脊髓的颈段和腰骶段,可以发现两个明显的增厚区域——颈部增厚(intumescentia neckis)和腰骶增厚(intumescentia lumbosaccralis)。增厚的形成是由于脊髓的颈段和腰骶段分别支配上肢和下肢。在这些段中,脊髓比其他段包含更多的神经细胞和纤维。在下段,脊髓逐渐变窄并形成脊髓圆锥(conus medullaris)。

在脊髓前表面,可见前正中裂隙(fissura medidna anterior),其伸入脊髓组织的深度比后正中沟(sulcus medianus posterior)更深。它们是将脊髓分成对称两半的边界。在后正中沟深处,有一个胶质后正中隔(septum medianum posterius),几乎贯穿整个白质层。该隔膜延伸至脊髓灰质的后表面。

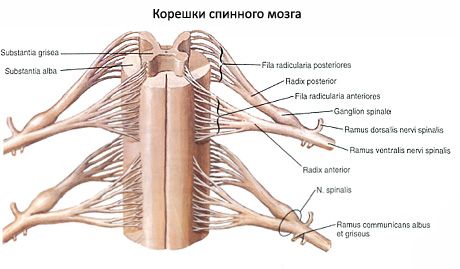

在脊髓前表面,前裂两侧,各有一条前外侧沟(前外侧沟)。它是脊神经前根(运动根)离开脊髓的地方,也是脊髓表面前索和侧索之间的分界线。在脊髓后表面,每半侧,各有一条后外侧沟(后外侧沟),它是脊神经后感觉根穿过脊髓的地方。这条沟是侧索和后索之间的分界线。

前根(radix anterior)由位于脊髓灰质前角的运动神经细胞突起组成。后根(radix posterior)具有敏感性,由一组贯穿脊髓的假单极细胞的中央突起组成,这些突起的细胞体形成脊神经节(ganglion spinale),位于脊髓管内,位于后根与前根的交界处。沿着脊髓的整个长度,每侧延伸出31-33对脊髓根。前后根在椎间孔内缘汇合,相互融合形成脊神经(nervus spinalis)。

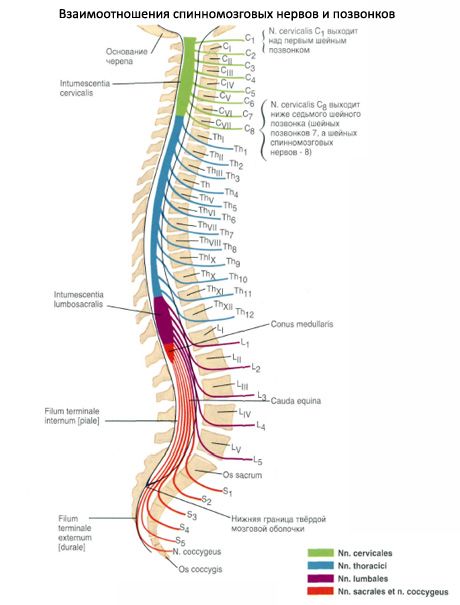

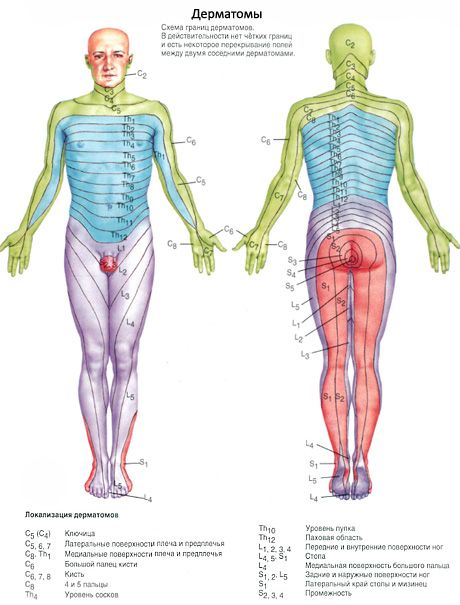

因此,脊髓由31-33对脊神经根组成。对应于两对脊神经根(两前脊神经根和两后脊神经根)的脊髓部分称为一个节段。因此,脊髓中的31-33对脊神经被分为31-33个节段:8个颈节段、12个胸节段、5个腰节段、5个骶节段和1-3个尾节段。每个脊髓节段对应身体的某个特定区域,并由该节段进行神经支配。节段由表示脊髓区域(部分)的首字母和与节段序数相对应的数字表示:

- 颈段(segmentacervicalia)-CI-CVIII;

- 胸节(segmenta thoracica)- ThI-ThXII;

- 腰椎段(segmenta lumbalia)- LI-LV;

- 骶段(segmenta sacralia)- SI-SV;

- 尾骨节段(尾骨节段)- CoI-CoIII。

对于医生来说,了解脊髓节段与脊柱的解剖关系(节段的骨骼定位)非常重要。脊髓的长度明显小于脊柱的长度。因此,从下颈部开始,任何脊髓节段的序数及其位置水平都与椎骨的序数不符。脊髓节段相对于椎骨的位置可以按以下方式确定。上部颈椎节段位于与其序数对应的椎体水平。上部胸椎节段位于相应椎骨的椎体上方一个椎骨的位置。在中胸椎区域,相应脊髓节段之间的差异增加了 2 个椎骨,在下胸椎区域则增加了 3 个。脊髓腰椎节段位于椎管内第 10 和第 11 胸椎椎体的高度,骶骨和尾骨节段位于第 12 胸椎和第 1 腰椎的高度。

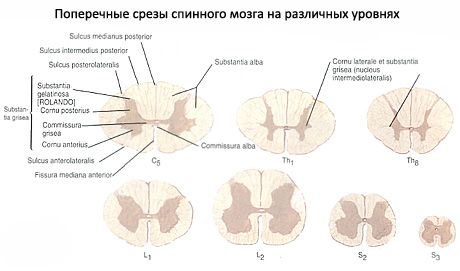

脊髓由神经细胞和灰质纤维组成,灰质的横截面形状类似字母“H”或一只展翅的蝴蝶。灰质的周围是白质,仅由神经纤维构成。

脊髓灰质中存在一条中央管(canalis centralis)。它是神经管腔的残留部分,内含脑脊液。中央管的上端与第四脑室相通,下端略微扩张,形成一个小型终末脑室(ventriculus termis),其末端不可见。脊髓中央管壁内衬室管膜,其周围有一层胶状(灰色)物质(中央胶状质)。室管膜是由致密的室管膜细胞(神经胶质细胞)构成的,具有划界和支撑功能。在面向中央管腔的表面,有许多纤毛,可以促进脑脊液在管内流动。细长的分支从室管膜细胞延伸到脑组织,起支撑作用。在成人中,中央管会长入脊髓的各个部分,有时甚至会长入整个脊髓。

脊髓中央管左右两侧的灰质(脑髓质)构成对称的灰质柱(脑髓柱)。在脊髓中央管的前后,这些灰质柱通过薄层灰质板相互连接,这被称为前灰质连合和后灰质连合。

每根灰质柱均包含前部,即前柱(腹侧柱,s. anterior)和后部,即后柱(背侧柱,s. posterior)。在脊髓下颈段、整个胸段和两个上腰段(从CVII到LI-LII)的水平,两侧灰质形成一个向外侧突出的柱,即侧柱(侧柱)。在脊髓的其他部位(第八颈段以上和第二腰段以下),侧柱缺失。

在脊髓的横截面上,两侧的灰质柱形似角状物。前角较宽(称为腹角,s.anterius),后角较窄(称为背角,s.posterius),分别对应前柱和后柱。侧角(称为外侧角,cornu laterale)对应于脊髓外侧中间(自主)灰质柱。

脊髓前角包含大型神经根细胞——运动(传出)神经元。这些神经元形成5个核:两个外侧核(前外侧核和后外侧核)、两个内侧核(前内侧核和后内侧核)和一个中央核。脊髓后角主要由较小的细胞组成。脊髓后角(或感觉根)包含位于脊髓(感觉)结节的假单极细胞的中央突起。

脊髓后角的灰质是异质性的。大部分后角神经细胞形成其自身的细胞核。在白质中,紧邻灰质后角尖端处,有一个明显的边界区。边界区前方是海绵区,因其内含一个包含神经细胞的大型胶质网络而得名。更前方可见由小神经细胞组成的胶状物质(胶状质)。胶状物质、海绵区和弥漫于灰质各处的束状细胞的神经细胞突起与邻近节段相通。通常,这些突起的末端与位于其节段前角以及上下节段的神经元形成突触。这些细胞的突起从灰质后角延伸到前角,沿着灰质的边缘分布,并在灰质附近形成一条狭窄的白质边界。这些神经纤维束被称为前、侧和后固有束(腹束、前束、侧束和背束、后束)。灰质后角所有核的细胞通常都是插入性(中间或传导)神经元。从构成后角中央核和胸核的神经细胞延伸出的神经突,在脊髓白质中直达大脑。

在侧角基底部内侧,胸椎核(胸核)清晰可见,由一层由大型神经细胞组成的白质清晰地勾勒出轮廓。该核以细胞索(Clarke核)的形式沿着整个灰质后柱延伸。该核的最大直径位于第11胸椎至第1腰椎节段的水平。

脊髓灰质的中间区位于脊髓前角和后角之间。从第八颈椎节段到第二腰椎节段,脊髓灰质突出于此,形成脊髓侧角。自主神经系统的交感神经中枢位于脊髓侧角,由几组小神经细胞组成,这些细胞汇聚于脊髓外侧中间质(灰质)。这些细胞的轴突穿过脊髓前角,并作为脊髓前根的一部分发出。

中间区位于中央的中间质(灰质),其细胞突起参与脊髓小脑束的形成。在脊髓颈段水平(前角和后角之间)以及在脊髓上段水平(侧角和后角之间),在与灰质相邻的白质中,存在网状结构(网状结构)。网状结构由具有大量突起的神经细胞组成,其外观呈细长的灰质横条状,沿不同方向交叉。

脊髓灰质、脊神经的后根和前根,以及与灰质接壤的固有白质束,构成了脊髓固有装置(或节段性装置)。节段性装置是脊髓系统发育中最古老的部分,其主要作用是响应刺激(内部或外部)而产生先天反应(反射)。巴甫洛夫将脊髓节段性装置的这种活动定义为“非条件反射”。

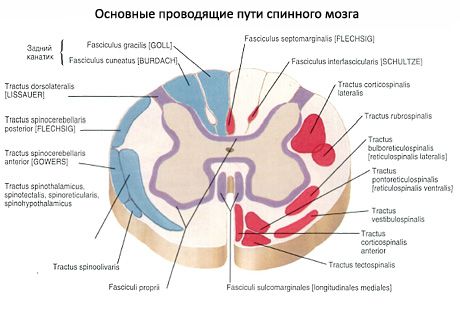

如上所述,白质(白质)位于灰质之外。脊髓沟将白质分成三条索,左右对称分布。前索(前腹索)位于前正中裂和前外侧沟之间。在前正中裂后的白质中,有一个前白连合(白连合),连接左右两侧的前索。后索(背索,后索)位于后正中沟和外侧沟之间。外侧索(外侧索)是前后外侧沟之间的一段白质。

脊髓白质由神经细胞突起构成。脊髓索内的所有突起构成了脊髓的三个束(或传导通路)系统:

- 连接不同水平脊髓节段的短束联合纤维;

- 进入下行(传入、感觉)束,指向大脑和小脑的中心;

- 从大脑到脊髓前角细胞的下行(传出、运动)束。

最后两组束系统构成一个新的(与系统发育上更古老的节段结构相对)超节段传导结构,连接脊髓和大脑的双侧。前索的白质中主要存在下行传导通路;侧索中既存在上行传导通路,也存在下行传导通路;后索中存在上行传导通路。

前索包括以下传导通路:

1. 前皮质脊髓束(锥体束)[tractus corticospinalis (pyramidalis) ventralis, s. anterior] 负责运动,包含巨型锥体细胞(巨型锥体神经细胞)的突起。构成该束的神经纤维束位于前正中裂隙附近,占据前索的前内侧部分。传导束将运动反应的冲动从大脑皮层传递至脊髓前角。

网状脊髓束(tractus reticulospinalis)将来自脑网状结构的神经冲动传导至脊髓前角的运动核。它位于前索的中央,皮质脊髓束的外侧。

脊髓丘脑前束(tractus spinothalamicus ventralis,s. anterior)位于网状脊髓束前方稍远的位置。传导触觉(触觉和压力)冲动。

顶盖脊髓束(tractus tectospinalis)连接皮质下视觉中枢(中脑顶的上丘)和听觉中枢(下丘),以及脊髓前角的运动核。它位于皮质脊髓束(锥体束)前部的内侧。这些纤维束直接毗邻前正中裂隙。顶盖脊髓束的存在使得在视觉和听觉刺激下能够进行反射性保护性运动。

前皮质脊髓束(锥体束)与后灰质前连合之间是后纵束(背纵束,s. posterior)。该束从脑干延伸至脊髓上段。该束的纤维传导神经冲动,尤其负责协调眼球肌肉和颈部肌肉的活动。

前庭脊髓束(tractus vestibulospinalis)位于脊髓前索与侧索的交界处。该束位于脊髓前索白质的浅层,紧邻脊髓前外侧沟。该束的纤维从位于延髓的第八对脑神经的前庭核发出,直至脊髓前角的运动细胞。

脊髓侧索(funiculus lateralis)包含以下传导通路:

1. 脊髓小脑后束(脊髓小脑背束,简称“后束”,又称弗莱希格束)传导本体感觉冲动,位于外侧索的后外侧部分,靠近后外侧沟。在内侧,该传导通路的纤维束与外侧皮质脊髓束和外侧脊髓丘脑束相邻。在前方,脊髓小脑后束的纤维束与同名的前束纤维束相连。

脊髓小脑前束(脊髓腹侧束,简称前束,又称高尔斯束)位于侧索的前外侧部,也负责将本体感觉冲动传递至小脑。在前方,它毗邻脊髓前外侧沟,并与橄榄脊髓束接壤。在内侧,脊髓小脑前束毗邻脊髓丘脑侧束和脊髓被盖束。

脊髓丘脑外侧束(tractus spinothalamicus lateralis)位于侧索的前部,位于外侧脊髓小脑束前部和后部之间,以及内侧红核脊髓束和前庭脊髓束之间。传导痛觉和温度敏感冲动。

侧索的下行纤维系统包括侧皮质脊髓束(锥体束)和红核脊髓束(锥体外系)传导通路。

- 外侧皮质脊髓束(锥体束)将大脑皮层的运动冲动传导至脊髓前角。该束由一束由巨大锥体细胞突起组成的纤维组成,位于脊髓小脑束后部的内侧,占据了侧索的很大一部分区域,尤其是在脊髓上段。在脊髓下段,它所占的面积逐渐减小。红核脊髓束位于该束前方。

- 红核脊髓束(tractus rubrospinalis)位于外侧皮质脊髓束(锥体束)前方。在其外侧狭窄的一段,是脊髓小脑后束(其前段)和脊髓丘脑侧束。红核脊髓束负责将自主(潜意识)控制骨骼肌运动和张力的冲动传导至脊髓前角。

神经纤维束也穿过脊髓侧索,形成其他传导通路(例如脊髓被盖区、橄榄脊髓等)。

脊髓颈段和上胸段水平的后索(funiculus dorsalis,s. posterior)被后中间沟分成两束。内侧束紧邻后纵沟,为一细束(股薄束,Goll束)。其外侧是楔束(楔束,Burdach束),在内侧与脊髓后角相邻。细束由较长的传导组成,从相应侧的躯干下部和下肢延伸至延髓。其纤维进入19个脊髓下段的后根,并占据后索的较内侧部分。由于支配上肢和上身的神经元纤维进入脊髓的12个上部节段,形成一个楔形束,位于脊髓后索的侧方位置。这些细长的楔形束是本体感觉束(关节肌肉感觉),它将身体及其各部分的空间位置信息传递到大脑皮层。

在脊髓的不同部位,灰质和白质在水平切面上所占面积的比例并不相同。因此,在脊髓下段,特别是在腰椎增厚区,灰质在切面上所占面积较大。灰质和白质数量比例的变化可以通过以下事实来解释:在脊髓下段,来自脑部的下行通路的纤维数量明显减少,而上行通路才刚刚开始形成。从下段到上段,构成上行通路的纤维数量逐渐增多。在脊髓中胸段和上颈段的横切面上,白质面积较大。在颈段和腰椎增厚区,灰质所占面积大于脊髓其他部位。

新生儿脊髓长14厘米(13.6-14.8厘米)。脑下缘位于第二腰椎下缘水平。两岁时,脊髓长度可达20厘米,到10岁时,脊髓长度是新生儿时期的两倍。脊髓胸段生长最快。新生儿脊髓重约5.5克,1岁儿童脊髓重约10克。3岁时,脊髓重超过13克,7岁时约为19克。

脊髓的横截面与成人脊髓相同。新生儿的颈椎和腰椎增厚明显,中央管比成人更宽。中央管腔主要在1-2岁以及老年期缩小,此时灰质和白质的质量增加。白质体积增加更快,这主要是由于节段性结构的固有束形成早于连接脊髓和大脑的传导通路。

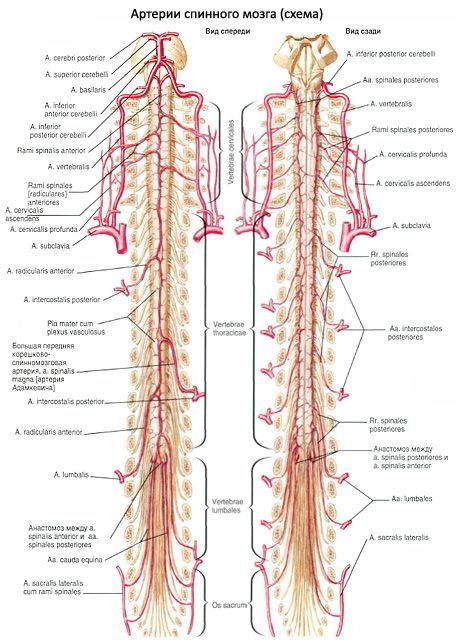

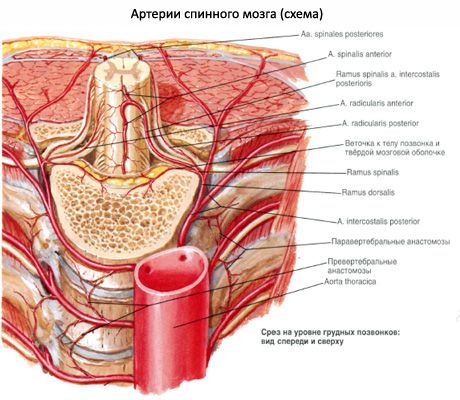

脊髓血管。脊髓由椎动脉(来自锁骨下动脉)、颈深动脉(来自肋颈干)以及肋间后腰动脉和骶侧动脉分支构成。脊髓旁有三条较长的纵向动脉血管:脊髓前动脉和两条脊髓后动脉。

脊髓前动脉(不成对)毗邻脊髓前纵裂。它由脊髓上部的两条同名动脉(左右椎动脉的分支)组成。脊髓后动脉成对。每条动脉都毗邻脊髓后表面,靠近脊神经后根进入脑部的入口。这三条动脉继续延伸至脊髓下端。脊髓前动脉和两条脊髓后动脉通过脊髓表面的众多吻合口相互连接,并与肋间动脉、腰动脉和骶侧动脉的分支相连,这些动脉通过椎间开口穿过椎管,并发出细小的分支进入脑实质。

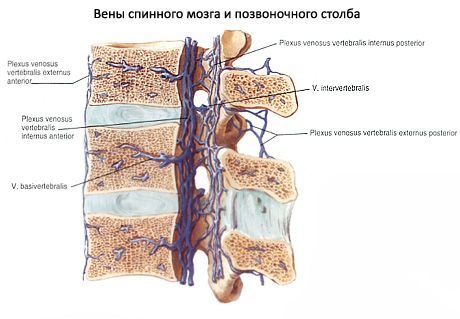

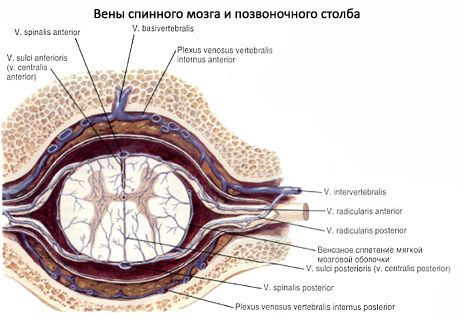

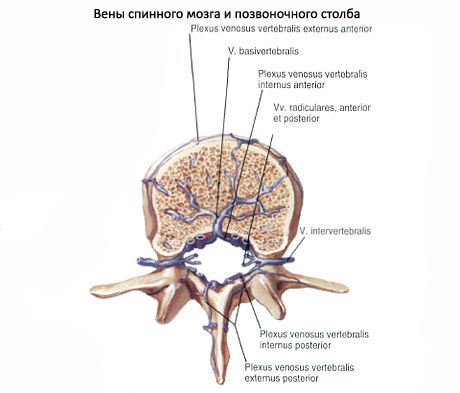

脊髓静脉流入椎内静脉空间。

[ 1 ]

[ 1 ]

哪裡受傷了?

如何檢查?