埃立克次氏体(艾立克次氏体)

最近審查:04.07.2025

无形体科(Anaplasmataceae)包含4个属:无形体属(Anaplasma)、埃利希氏体属(Ehrlichia)、新立克次氏体属(Neorickethsia)和沃尔巴克氏体属(Wolbachia)。埃利希氏体(Ehrlichia)这个属名是为了纪念德国微生物学家埃尔利希(Ehrlich)而提出的。

与立克次体属(Rickettsia)和奥列氏体属(Orietiria)的联系最为密切。无形体科(Anaplasmataceae)的代表是专性胞内变形菌,它们在真核细胞特化的液泡中繁殖,并具有共同的遗传、生物学和生态学特征。在人类病理学中,最重要的是人粒细胞无形体病(HGA)的病原体无形体(Anaplasma)和人单核细胞埃立克体病(HME)的病原体埃立克体(Ehrlichia chajjfeensis),以及次要的有新立克次体(Neorickertsia sennetsu)和尤文氏体(B. ewingii)。

埃立克体和无形体形态

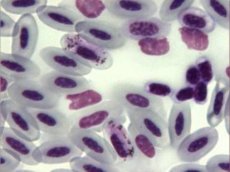

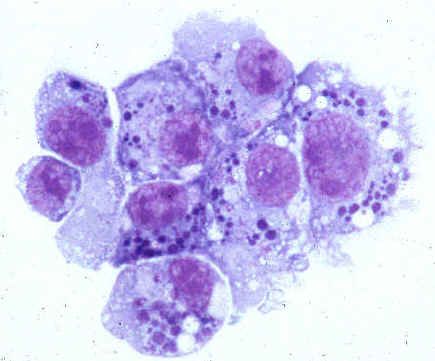

埃立克体和无形体是革兰氏阴性、体型较小的球杆菌(长度为0.5至1.5毫米-公里)。形态上,它们是多形性球状或卵形微生物,根据罗曼氏染色法,呈深蓝色或紫色。它们存在于受感染真核细胞的细胞质中,形成致密簇状的特殊液泡(吞噬体)中,即桑葚胚,因其外观类似于桑葚而得名。

埃里克体(与衣原体类似)有两种不同的形态:较大的网状细胞,代表营养发育阶段;较小的埃里克体细胞,代表静止的静止阶段。

病原体的微生态学、宿主范围和自然栖息地

埃立克体和无形体是专性细胞内寄生虫,主要感染哺乳动物的中胚层细胞,主要感染血细胞和血管内皮细胞。它们的宿主是各种温血动物。病原体的携带者是硬蜱,它们在吸血时将微生物传播给宿主。根据感染的人体细胞范围,埃立克体病的病原体包括人单核细胞埃立克体病(主要感染外周血单核细胞)和人粒细胞无形体病(主要感染粒细胞,尤其是中性粒细胞)。

埃立克体和无形体抗原结构

安非他命科 (Anapfosmataceae) 的代表具有共同的抗原决定簇,这决定了基因群内最大的交叉反应性。

埃立克体和无形体生理学

无形体属和埃立克体属是生长缓慢的微生物,通过横向二分裂繁殖,存在营养细胞(网状细胞)和静止细胞(基本细胞),类似于衣原体。无形体属、埃立克体属、新立克次体属和沃尔巴克体属的代表是专性胞内变形菌,在真核细胞(称为桑葚胚)的特殊液泡(吞噬体或内体)中繁殖。人类单核细胞埃立克体病的病原体在单核细胞和巨噬细胞中繁殖,而人类粒细胞无形体病的病原体在粒细胞(中性粒细胞)中繁殖。

埃立克体和无形体致病因素

该家族的代表菌具有作为粘附素发挥作用的表面蛋白。它们与宿主细胞中含凝集素的相关受体(针对人类粒细胞无形体病的病原体)相互作用。已证实存在阻止吞噬体-溶酶体融合并提供吞噬体内发育循环可能性的因子。无形体科菌具有延缓中性粒细胞自发凋亡的机制,从而促进中性粒细胞在中性粒细胞内的增殖。

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

[ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ]

埃立克体病和无形体病的发病机制和症状

人粒细胞无形体病和人单核细胞埃里希体病的初期发病机制是病原体经皮肤侵入,并通过蜱虫介导。侵入部位无原发效应。病原体先经淋巴系统播散,然后经血行播散。敏感靶细胞的感染分为三个阶段:侵入细胞(启动吞噬作用)、在膜结合胞浆空泡(吞噬体)中繁殖、排出细胞。人单核细胞埃里希体病的感染过程伴有脾脏、肝脏、淋巴结、骨髓和其他器官的巨噬细胞损伤。严重病变时,会出现出血综合征,表现为内脏出血、消化道出血、皮肤出血性皮疹。

人类粒细胞无形体病的发病机制和病理解剖学尚未得到充分研究。

埃里希体病和无形体病的症状类似于急性呼吸道病毒感染。不超过10%的人粒细胞无形体病患者会出现皮疹。在人粒细胞无形体病患者中,发热和其他临床症状在四环素治疗后可迅速缓解;如果不进行抗生素治疗,病程可长达2个月。

埃立克体病和无形体病的微生物学诊断

埃里希体病和无形体病的血清学诊断是目前确诊人粒细胞无形体病和人单核细胞埃里希体病的最常用方法。方法包括RNIF、ELISA和基于重组蛋白的免疫印迹法(ELISA/免疫印迹法)。这些方法灵敏度高,特异性强。血清阳转是发病第1周(25%的患者)至第2周(75%)确诊的最佳方法。

显微镜检查外周淋巴细胞薄涂片,检查中性粒细胞内是否存在小细菌簇(桑葚胚)。PCR 可在使用抗生素前识别急性期。也可在 HL-60 细胞培养物中进行分离。