微孢子虫

最近審查:06.07.2025

微孢子虫是一类属于刺孢子虫纲的原生动物微生物。它们是细胞内寄生虫,无法在宿主生物体外生存。它们有近1300个种,隶属于近200个属。这仅仅是科学界已描述的菌孢子虫真正多样性的一小部分:许多可能的感染宿主尚未在体内检测这些寄生虫的存在。宿主几乎可以是任何动物——从原生动物到人类。甲壳类动物和昆虫是微孢子虫数量最多、种类最多的物种。

人类可感染六个属的微孢子虫:脑炎寄生虫属、趋囊虫属、微孢子虫属、维塔形寄生虫属、肠胞虫属和微孢子虫属。虽然这些属中的一些寄生虫可能引起无症状或短暂性肠道感染,但微孢子虫病的感染机制尚未得到充分研究。

微孢子虫具有一些独特的特征,展现了其对细胞内寄生的卓越适应性。它们的孢子含有一组独特的细胞器——挤压装置。借助挤压装置,健康细胞能够刺破细胞膜,将孢子直接释放到细胞质中,从而被感染。其他原生动物物种均未拥有类似的孢子传播机制。

微孢子虫的结构

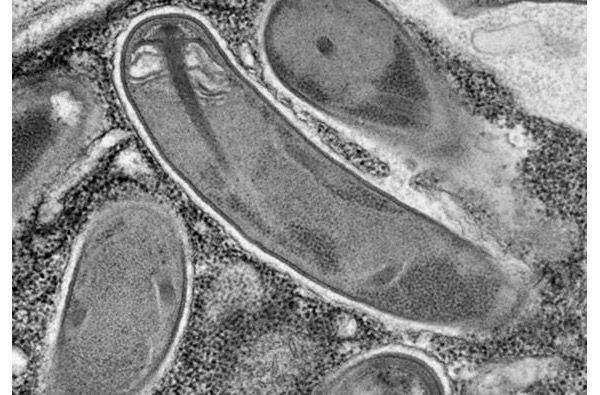

微孢子虫的基因组是所有含细胞核细胞中最小的。细胞中几乎没有内含子,有丝分裂以封闭的核内侧丝分裂形式呈现。微孢子虫的核糖体结构与无核结构细胞的核糖体相似。该细胞没有运动体、溶酶体或储备营养颗粒。以前人们认为微孢子虫没有线粒体,但不久前在其中发现了小型的线粒体,这证明了它们具有线粒体的特性。

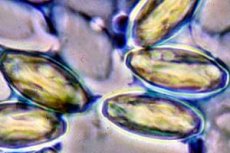

孢子通常具有三层膜:糖蛋白外孢子、几丁质内孢子和细胞质膜。排出装置由后液泡、锚盘、极体和极管组成。后液泡具有单腔或多腔结构。有时,液泡包含后体。当胚胎释放到健康细胞中时,后体会立即增大,将孢子挤入极管。

极体通常由紧密排列的膜组成,形成一种“包裹”。

有时,极管壁会包含囊泡和管状结构。极管壁负责产生外翻极管所需的压力,并为极管提供膜,并为孢子原质提供进入极管的通道。极管是一种细长的双层膜结构,呈螺旋状排列,从锚盘延伸而出。它们的外观和发育在微孢子虫中差异很大。

微孢子虫的生命周期

孢原质是一个单核,周围环绕着少量含有核糖体的细胞质。细胞核位于孢子内部。一旦孢子进入宿主细胞内部环境,孢原质就会形成自身的保护性细胞质膜,但关于这方面的研究尚不多。

随后孢子原质迅速生长。此时细胞具有最少的细胞器:后体、核糖体、光滑内质网和粗糙内质网。

随着孢子生殖阶段(孢子体)的开始,细胞获得了另一层膜。在此阶段,细胞核活跃分裂,形成质粒。

微孢子虫可以产生另一个额外的壳——子囊泡,其外观和大小在不同物种之间差异很大。

孢子母细胞是从孢原原体发育到孢子的中间阶段。在此期间,所有细胞膜活跃发育,细胞器沉积。随后,受影响的细胞被破坏,产生的孢子会攻击邻近的健康细胞,或被排出体外,寻找新的宿主。

微孢子虫的生活史多种多样。这种生活史仅发生在一个宿主(单生)中,并形成一种孢子,这是80%已知物种的典型特征。但不同物种的生活史也可能存在很大差异:孢子生殖的特征、各个阶段的分裂数量和类型。其余20%的微孢子虫的生活史可以在两个或多个宿主中进行,并形成结构和功能各异的孢子。

微孢子虫病的临床表现和症状

微孢子虫非常常见。由微孢子虫引起的疾病以及感染途径尚未得到充分研究。微孢子虫可以寄生于人体细胞中,也会感染野生动物和家养动物,但目前尚不清楚人类是否会从动物身上感染。免疫力低下的人可能是携带者。微孢子虫的孢子存在于水体中,但目前尚无一例疾病快速传播的案例证明水污染是罪魁祸首。微孢子虫会通过宿主体内的粪便、尿液和痰液排泄到外界环境中。人们推测人与人之间可能会相互感染,但目前尚无确切数据。肠道微孢子虫病最有可能是通过口腔进入人体而感染的。我们主要讨论的是由比氏肠胞虫引起的一种感染,它会影响胃肠道。

呼吸系统微孢子虫病是由几乎不存在于粪便中的寄生虫引起的,因此最可能的感染途径是空气中的灰尘。寄生虫直接进入结膜,从而影响眼睛。研究表明,微孢子虫可以攻击自身粘膜的巨噬细胞和成纤维细胞。

肠道微孢子虫病很常见,但该病有很多种变体:胆管、眼睛、鼻窦、呼吸道、肌肉纤维的微孢子虫病,播散性微孢子虫病,侵袭肾脏、肝脏、心脏和神经系统。

微孢子虫感染后常引起急性或慢性腹泻。接受过器官移植并因此患有免疫缺陷症的人更容易感染微孢子虫病。一些癫痫病例与身体受到微孢子虫侵袭有关。已有报道指出,角膜炎和角膜溃疡是由眼微孢子虫(Nosema ocularam)、角膜微孢子虫(Vittaforma corneae)和其他尚未分类的微孢子虫造成的损伤引起的。在肌肉纤维炎症中也检测到了微孢子虫。康氏微孢子虫是播散性微孢子虫病的病因。在免疫缺陷患者中,四分之一到二分之一的病因不明的长期腹泻病例与微孢子虫有关。

寄生虫通常侵袭淋巴细胞少于100微升的年轻人,微孢子虫病也见于严重免疫缺陷的儿童。受微孢子虫病影响的儿童器官发育可能落后,并会周期性地出现腹痛和持续性腹泻。

肠胞子虫攻击肠道细胞,引起炎症并破坏绒毛,但几乎从不穿透自身的粘膜层。感染仅限于胃肠道。相反,肠脑炎原虫经常在胃肠道外发展。进入胆管后,它会引发胆管炎症和胆囊非结石性炎症。在艾滋病毒感染者中,寄生虫会侵袭眼睛、鼻窦和肺部,甚至发展为播散性形式。角结膜炎的特征是结膜发红、见光不适、视力问题、感觉眼睛有异物。此外,微孢子虫会引发鼻窦炎,导致鼻腔流出粘液和脓液。有些情况下,寄生虫会进入下呼吸道;然后,在没有疾病症状的情况下,可能会发展为肺炎或支气管炎。在某些情况下,如果存在免疫缺陷,可能会发展为播散性微孢子虫病。哪些内脏器官会受到影响取决于寄生虫的类型。海脑炎原虫会侵袭眼睛、泌尿道、鼻窦和呼吸器官。肠脑炎原虫在胃肠道和胆管内发育,有时还会侵袭肾脏、眼睛、鼻窦、肺或支气管。兔脑炎原虫尤其危险:它具有播散性,几乎可以侵袭任何器官。

微孢子虫引起的疾病

微孢子虫引起的各种感染形式均具有其特定特征。

- 肠胞虫病(比氏肠胞虫属的微孢子虫)。该病原体感染小肠细胞。肉眼无法观察到肠黏膜变化。但在显微镜下,可以看到肠细胞形态改变、微绒毛损伤、肠隐窝增生以及淋巴细胞数量增加。

病变细胞逐渐失去绒毛并死亡,孢子被释放并寄生于新的健康细胞中。感染会导致食物消化问题,碳水化合物和脂肪的吸收变差。腹泻会逐渐加重,持续数周,并可能导致脱水。食欲不振会导致体重下降。

肠胞虫病通常发生在艾滋病背景下,呈播散性发展,侵袭呼吸道并引起发烧。

您可以通过粪口途径感染。预防该病与预防肠道感染无异。

- 脑炎微孢子虫病(脑炎微孢子虫属的脑炎微孢子虫和海勒姆脑炎微孢子虫)。脑炎微孢子虫攻击脑、肝、肾和其他器官的巨噬细胞、血管和淋巴管。当细胞因感染而死亡时,孢子会被释放到血液和淋巴液中。脑炎发病急,伴有发热和受累内脏器官功能障碍。如果感染已侵袭脑部,患者会出现剧烈头痛、脑膜刺激甚至脑膜综合征。如果肝脏受累,则会出现肝炎的症状;如果肾脏受累,则会出现肾炎的症状。

感染风险最高的是艾滋病患者。脑炎的传染源是动物。为了避免感染,必须及时进行灭鼠,并遵守个人卫生规定。

免疫缺陷人群的脑炎原虫是导致角膜结膜炎、肾脏炎症和肾衰竭的元凶。这种寄生虫也会在呼吸器官中生长,并伴有发烧、咳嗽、呼吸困难和间质性肺炎的症状。通常,多个内脏系统会同时受到影响。感染通过呼吸道、口腔或结膜从患者体内进入。

- 入侵(人型细长孢子虫(Trachipleistophora hominis)的微孢子虫)。影响肌肉纤维,伴有肌肉无力、发热和角膜结膜炎。人和猴子可能因接触感染而患病。

- 隔膜病(肠隔膜微孢子虫)。微孢子虫首先攻击肠黏膜细胞和巨噬细胞。感染灶处会形成溃疡和坏死。随后,病原体会扩散到其他器官。感染的主要症状是慢性腹泻。它可引发胆囊和胆管炎症。您可以通过食物或水从病人身上感染。

- 微孢子虫病(微孢子虫属的微孢子虫)。这是一种播散性侵袭。主要症状包括恶心、呕吐、严重腹泻和呼吸衰竭。研究表明,微孢子虫存在于心脏、横膈膜、胃和小肠的肌肉组织中,以及肾脏、肝脏和肺部等多种器官的血管壁中。感染通过食物发生。

- 眼部微孢子虫病(Nosema ocularum 的微孢子虫)是一种罕见疾病。这种寄生虫寄生于角膜,可引发角膜和眼球血管膜的联合炎症,甚至导致角膜溃疡。

- 这种感染(Vittaforma corneum 微孢子虫)也会影响眼睛。

- 这种入侵病原体(Bruchiola vesicularum 微孢子虫)会攻击肌肉,并在免疫缺陷人群中发展。

如何检测微孢子虫病?

微孢子虫可用某些试剂染色,并呈现阳性PAS反应,但通常难以识别:其尺寸极小(1-2 µm),且邻近组织缺乏炎症过程的迹象,使其难以识别。微孢子虫病最好使用电子显微镜进行诊断。改良三色染色和PCR可提供高质量的诊断结果。

如果患者出现慢性腹泻、结膜炎、呼吸系统、肾脏和肝脏问题,且这些症状的原因之前尚未确定,并且测试未显示存在病毒、细菌和其他原生动物,则可以怀疑患有微孢子虫病。

为了确诊,需要取粪便涂片进行分析。如果怀疑是播散性微孢子虫病,则需要取角膜拭子、尿液沉渣以及膀胱和十二指肠黏膜活检样本进行分析。涂片染色后,可以检测到病原体的孢子,孢子在试剂作用下会呈现红色,而大多数细菌会变成绿色——与背景颜色一致。

电子显微镜将检测出组织中寄生虫的存在:在细胞中发现具有特征性极管的孢子。

[

[