甲状腺功能减退症的病因和发病机制

最近審查:06.07.2025

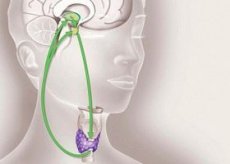

在绝大多数病例(90-95%)中,甲状腺功能减退症是由甲状腺本身的病理过程引起的,这会降低激素的产生水平(原发性甲状腺功能减退症)。垂体促甲状腺激素或下丘脑释放因子(促甲状腺激素释放激素)的调节和刺激作用的破坏会导致继发性甲状腺功能减退症,这种疾病比原发性甲状腺功能减退症少见得多。周围性甲状腺功能减退症是由于外周甲状腺激素代谢紊乱引起的,特别是由T4形成无活性的逆 T3,或是由于器官和组织的核受体对甲状腺激素的敏感性降低,这一问题仍然存在争议。由于外周代谢紊乱和甲状腺本身在衰老过程中的变化导致活性甲状腺激素水平与年龄相关的下降的问题仍然存在争议。在对 60 岁以上人群进行筛查时,一些研究检测到 3.4% 的患者患有明显的甲状腺功能减退症,5.2% 的患者患有临床前甲状腺功能减退症,而在其他研究中,检测率明显较低。

甲状腺功能及其在各种临床综合征和疾病中的作用的评估可能会因甲状腺激素外周代谢的变化而变得复杂,导致多种疾病和病症中的 T3 水平降低,例如肾病综合征、肝硬化,有时还有怀孕期间。

显然,在实际临床实践中,外周甲状腺激素不敏感综合征在甲状腺功能减退症发生中的重要性被低估了。

目前,在成人中,最常见的是原发性甲状腺功能减退症,其发病机制基于慢性自身免疫性甲状腺炎。因此,将所谓的特发性甲状腺功能减退症作为自发性甲状腺功能不全的主要变体的观点已发生重大转变。在慢性甲状腺炎中,甲状腺组织在经过淋巴浸润阶段后逐渐萎缩,并被纤维组织取代。甲状腺体可能缩小,但变化不明显,也可能由于TSH的代偿性过度刺激而肥大(桥本甲状腺肿)。

原发性甲状腺功能减退症(原发性甲状腺功能减退症)是指多种合并症,例如肾上腺、性腺、甲状旁腺和胰腺的损害,以及在青少年和儿童中伴有真菌性皮肤病、脱发和白癜风,被称为原发性多内分泌系统缺陷综合征,其自身免疫性毋庸置疑。除了内分泌系统损害外,患者还可能患有其他免疫性疾病(例如支气管哮喘、恶性贫血、萎缩性胃炎)。原发性甲状腺功能减退症的发生原因有很多。

- 治疗后并发症:

- 各种甲状腺疾病的手术治疗;

- 用放射性碘治疗毒性甲状腺肿;

- 颈部器官恶性疾病(淋巴瘤、喉癌)的放射治疗;

- 使用甲状腺毒性药物(mercazolil、锂)治疗控制不佳;

- 使用含碘药物,包括放射造影剂;

- 服用糖皮质激素、雌激素、雄激素、磺胺类药物。

- 甲状腺的破坏性病变:肿瘤、急性和慢性感染(甲状腺炎、脓肿、结核病、放线菌病以及极少数情况下的淀粉样变性、结节病、胱氨酸病)。

- 甲状腺发育不良(发育不全或发育不全)是指由于宫内发育缺陷导致的甲状腺发育不全,通常发生于新生儿和1-2岁儿童,常伴有耳聋和呆小症。有时,甲状腺组织的剩余部分位于舌下甲状腺区和舌根。甲状腺畸形可由环境中碘缺乏、未治疗的母体甲状腺功能减退症或遗传易感性引起。

继发性甲状腺功能减退症是由于垂体和/或下丘脑的炎症性、破坏性或创伤性病变(肿瘤、出血、坏死、手术或放射线垂体切除术)引起的,TRH和TSH分泌不足,导致甲状腺功能活动下降。单独的TSH合成障碍很少见。继发性甲状腺功能减退症更常发生在垂体全身病变(主要是前叶)的框架内,并伴有性腺功能低下、皮质功能减退和生长激素分泌过多。

甲状腺功能减退症的发病机制

甲状腺功能减退症(尤其是原发性甲状腺功能减退症)的发病机制是由甲状腺激素水平降低决定的,甲状腺激素水平降低会对体内的生理功能和代谢过程产生一系列影响。结果,各种代谢方式均受到抑制,组织对氧气的利用受到抑制,氧化反应减慢,各种酶系统活性降低,气体交换和基础代谢降低。蛋白质及其组分的合成和分解代谢以及它们从体内排出的过程减慢,导致器官和组织血管外空间、皮肤、骨骼肌和平滑肌中蛋白质分解产物显著增加。尤其是磷酸肌酸会在心肌和其他肌肉群中积聚。同时,核酸(DNA、RNA)含量降低,血液蛋白质谱向球蛋白组分增加的方向转变,大量白蛋白在间质中浓缩,血红蛋白的结构发生改变。甲状腺功能减退症的特征是细胞膜和毛细血管对蛋白质的通透性增加,其发病机制目前尚不清楚。目前推测可能与血管活性物质(例如组胺)有关;更可能的联系是淋巴回流减慢,从而减少蛋白质回流至血管床。

在心脏、肺、肾、浆膜腔以及最重要的皮肤各层中,酸性糖胺聚糖 (GAG) 大量沉积,主要为葡萄糖醛酸,其次是硫酸软骨素。受甲状腺激素直接影响的血液成纤维细胞中的糖胺聚糖水平很少升高。作者与 AN Nazarov 共同进行的研究表明,糖胺聚糖水平会随着疾病持续时间的延长而升高。

过量的糖胺聚糖会改变结缔组织的胶体结构,增加其亲水性并与钠结合,在淋巴引流困难的情况下形成粘液性水肿。

组织中钠和水的潴留机制也可能受到加压素过量(其产生受甲状腺激素抑制)以及心房利钠因子水平下降的影响。除了细胞内和间质钠水平升高之外,还会出现低钠血症,以及细胞内钾浓度降低。组织中游离钙离子的饱和度也会降低。脂肪分解产物的利用和清除减慢,胆固醇、甘油三酯和β-脂蛋白的水平升高。

甲状腺激素缺乏会抑制脑组织发育,并抑制高级神经活动,这在儿童时期尤为明显。然而,甲状腺功能减退性脑病也会在成人中出现,其特征是精神活动和智力下降,条件反射和非条件反射活动减弱。其他内分泌腺的生理活动受限,主要是肾上腺皮质,其功能在低温下会迅速降低。皮质类固醇和性激素的外周代谢也会受损(后者会导致无排卵)。虽然儿茶酚胺水平会代偿性升高,但在缺乏甲状腺激素的情况下,由于β-肾上腺素受体的敏感性降低,其生理作用无法实现。血液中甲状腺激素水平通过负反馈机制降低,会增加促甲状腺激素(通常也包括催乳素)的分泌。促甲状腺激素刺激甲状腺组织代偿性增生,形成囊肿、腺瘤等。

甲状腺功能减退性昏迷是由于呼吸中枢抑制、心输出量进行性减少、脑缺氧加重以及由于基础代谢反应率和氧利用率下降导致的全身代谢减慢而引起的低体温。除了呼吸中枢抑制之外,支气管分泌物积聚和咳嗽反射减弱还会阻碍肺通气。皮质功能减退是发病机制中最重要的环节,决定了病情的严重程度和预后。意识丧失之前通常有一个昏迷前期,在此期间甲状腺功能减退的主要症状会集中并加剧。在严重低体温(30°C 及更低)的情况下,所有内脏器官(主要是肾上腺)的功能都会降低。然而,甲状腺功能减退性昏迷时的体温很少能恢复正常。如果没有甲状腺功能减退症或放射性碘治疗史,诊断和鉴别诊断可能比较困难。正是这种疗法导致了晚期甲状腺功能减退症,其主要症状会刺激与年龄相关的退化。

病理解剖学

甲状腺功能减退最常见的原因是其不同程度的萎缩性改变。严重萎缩时,甲状腺重量不超过3-6克,表现为包膜增厚,包膜内有发达的结缔组织层和血管,包膜间有少量由小滤泡组成的胰岛组织,这些滤泡具有厚胶质和扁平滤泡细胞或Hürthle-Ashkenazi细胞。基质中可见少量淋巴样浸润,并混有巨噬细胞和其他细胞。有时可见明显的脂肪浸润。此类改变通常发生在下丘脑和/或垂体促甲状腺功能障碍引起的甲状腺功能减退症中。

如果先天性甲状腺功能减退症是由遗传因素引起的,且伴有甲状腺无法分泌激素,则可观察到甲状腺肿的形成。由于甲状腺上皮增生肥大,甲状腺体积增大,形成条带状、实性簇状、管状,以及罕见的滤泡状结构,且几乎没有内容物。甲状腺上皮较大,通常胞浆呈浅色空泡状。细胞核特别肥大,可能巨大且难看。此类上皮细胞密集增生,导致甲状腺肿迅速增大。对这些患者进行的甲状腺次全切除术通常无法根治。甲状腺肿很快复发。甲状腺上皮的实性化和发育不良改变更加明显。这些病例通常被诊断为甲状腺癌。然而,由于甲状腺没有血管侵犯和包膜生长现象,我们不能将这种病理视为恶性肿瘤。此类病例的甲状腺上皮细胞复发及增生是由于促甲状腺激素(TSH)过度刺激所致。此类腺体中常形成大量不同结构的腺瘤,尤其是胚胎型腺瘤。

在骨骼肌中,甲状腺功能减退症的特征是部分肌纤维肥大,伴随横纹消失、肌原纤维断裂、肌膜完整性破坏、单根肌纤维水肿以及细胞核数量增加及其沿肌纤维的重新分布。有时可观察到淋巴浆细胞浸润,如多发性肌炎。所有这些改变均为粘液性水肿的特征,并被认为是粘液性水肿性肌病。

粘液性水肿患者的心脏常出现心包水肿,冠状动脉内可见多发性动脉粥样硬化斑块。心肌毛细血管基底膜常急剧增厚。

垂体常常肿大,并且可以检测到各种变化:嗜酸性粒细胞的颗粒急剧减少,弱颗粒嗜碱性粒细胞的数量增加。

肾上腺皮质萎缩。自身免疫性甲状腺功能减退症可合并自身免疫性肾上腺皮质损害(Schmidt综合征)。

甲状腺功能减退性多发性神经病主要由神经轴突变性引起,而神经轴突变性又会加重粘液性水肿性肌病。

甲状腺功能减退症可能伴随各种类型的结节性甲状腺肿,主要是胶体甲状腺肿,以及甲状腺的广泛性或孤立性淀粉样变性,其中由于滤泡基底膜和腺体基质中大量淀粉样蛋白沉积而导致其实质萎缩。

[

[