Epstein-Barr 病毒

最近審查:04.07.2025

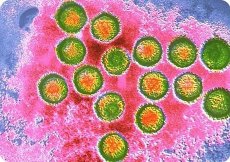

爱泼斯坦-巴尔病毒 (EBV) 可导致传染性单核细胞增多症,该病可影响所有年龄段的人群,还可导致上颌骨肿瘤——伯基特淋巴瘤(常见于中非地区的儿童和青少年)以及中国成年男性的鼻咽癌。爱泼斯坦-巴尔病毒最初是通过对伯基特淋巴瘤移植细胞进行电子显微镜检查而发现的。

EB病毒的抗原特性与其他疱疹病毒有显著差异。CSC、免疫扩散和RIF可检测多种抗原。最早检测到的是膜抗原(MA或LYDMA:膜抗原,或淋巴细胞检测膜抗原)、补体结合核抗原(EBNA - EB病毒核抗原);最晚检测到的抗原是病毒衣壳抗原(VCA - 病毒衣壳抗原)。

EB病毒与其感染宿主细胞的相互作用非常独特:它不会导致淋巴细胞死亡,而是增殖。EB病毒引起的淋巴细胞转化使淋巴细胞能够长时间培养;在这种情况下,用EB病毒抗血清检测出RIF阳性。这种转化使淋巴细胞能够无限分裂。EB病毒基因组大量存在于所有细胞中,其核抗原(EBNA)被释放到环境中。

[ 1 ]、[ 2 ]、[ 3 ]、[ 4 ] 、[ 5 ]、[ 6 ]、[7 ]、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]、[ 11 ]、[ 12 ]、[ 13 ]

[ 1 ]、[ 2 ]、[ 3 ]、[ 4 ] 、[ 5 ]、[ 6 ]、[7 ]、[ 8 ]、[ 9 ]、[ 10 ]、[ 11 ]、[ 12 ]、[ 13 ]

传染性单核细胞增多症的发病机制和症状

EB病毒感染的发病机制尚不清楚。在传染性单核细胞增多症中,EB病毒进入口腔和鼻咽黏膜,然后侵入区域淋巴结,增殖并经血行播散。在淋巴结、扁桃体和脾脏中,网状细胞和淋巴样细胞增生形成大的单核细胞;常出现灶性坏死。肝脏中可能形成淋巴细胞浸润。

传染性单核细胞增多症的潜伏期为4至60天,通常为7-10天。该病的特点是逐渐发展:体温升高,出现咽喉痛,鼻呼吸困难,局部淋巴结肿大,扁桃体上出现斑块。血液中白细胞增多,该病最典型的体征之一是血液中出现中等大小、带有宽嗜碱性原生质的非典型成熟单核细胞——非典型单核细胞和宽浆淋巴细胞;其数量占10-15%或更多。并发症(鼻窦炎、肺炎、脑膜炎、肾炎)罕见,预后良好。免疫功能高度特异性。B淋巴细胞产生病毒颗粒,但通常不会发生恶性肿瘤。这与特异性T细胞杀伤细胞的出现有关,其靶点是B淋巴细胞表面的病毒抗原MA。自然杀伤细胞和K细胞机制被激活。抑制因子活性增强,抑制B淋巴细胞的增殖和分化,从而阻止受感染细胞的繁殖。在康复期,记忆T细胞出现,它们在再次刺激后杀死被病毒感染的B淋巴细胞。这些细胞在康复患者的血液中循环,并终生存在。病毒中和抗体也会合成。在伯基特淋巴瘤和鼻咽癌中,受感染的细胞含有多拷贝的EB病毒整合基因组,并且EBNA抗原出现在细胞核中。康复患者的血液中首先出现针对衣壳抗原的抗体,首先是IgM类,然后是IgG类。之后,出现针对早期抗原MA和EBNA的抗体。这些抗体终生存在。为了检测受感染转化细胞中的病毒DNA,可使用DNA探针法。