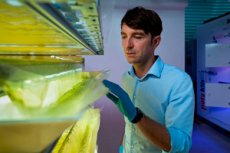

我们可以把新的蛋白质托付给谁?材料科学家Stefan Guldin(TUM/TUMCREATE,Proteins4Singapore项目)给出了一个非传统的答案:微藻+大豆。在最近发表在《自然》杂志上的一篇文章中,他解释了如何从蛋白质含量60-70%的单细胞培养物中获取原材料,然后“调整”其自组装和质地,以模仿“肉”的口感和多汁性。背景是新加坡的“30 by 30”目标:到2030年,在土地稀缺的环境中,实现30%的粮食本地化生产,而紧凑型藻类生物反应器在这种环境下显得尤为合理。

研究背景

替代蛋白质来源并非一时兴起的奇思妙想,而是对多重瓶颈的应对:人口增长、气候制约、土地和水资源短缺,以及一些特大城市依赖进口的供应链的脆弱性。新加坡就是一个很好的例子:该国大部分粮食依赖进口,并设定了“30x30”目标——到2030年实现30%的国内饮食自给自足。在这样的地理环境下,紧凑型生物反应器和封闭式微藻光生物反应器是顺理成章的:它们几乎不需要土壤,全年运行,并且可以“按城市”而非“按公顷”进行扩展。

微藻不仅因其“垂直”生产而引人注目。许多菌株(小球藻、微拟球藻、节旋藻/“螺旋藻”)的干物质中蛋白质含量高达50-70%,此外还含有多不饱和脂肪酸、色素和抗氧化剂。从这些生物质中可以获得蛋白质浓缩物和分离物——它们是食物系统的“基石”。与许多陆地作物相比,它们的优势在于通过控制栽培条件可以灵活地组合,并且不受季节影响:生产批次更容易标准化。

但“绿色粉末”本身并不能变成“肉饼”。藻类蛋白质具有独特的风味和香气(叶绿素,“海洋”味),溶解度和凝胶度不稳定,而且坚固的细胞壁如果加工不当,会使其难以消化。因此,需要经过一系列技术环节:分馏、漂白/除臭、功能特性调整(乳化、保水性、粘弹性)。同时,生物质的干燥和分离必须节能,否则会损失部分环境效益和价格收益;再加上“新型食品”法规和过敏原问题——由此不难理解为什么从反应堆到最终成品的路径如此漫长。

“肉”体验的关键在于结构化。蛋白质浓缩物必须自组装成纤维状、层状的微观结构,才能提供弹性的“口感”,并保留肉汁和脂肪。这可以通过剪切场、挤压、微相分离控制以及添加脂质/芳香族前体来实现。在实践中,藻类蛋白通常与大豆蛋白混合:这样更容易获得合适的氨基酸组成,改善质地,并“弱化”藻类的味道。最后一道障碍是消费者:我们需要当地美食的食谱、盲品和清晰的标签。这就是为什么材料科学和感官工具被添加到食品化学算法中的原因:没有它们,“藻肉”将只是实验室演示,而不是人们会再次购买的产品。

为什么是微藻?

- 蛋白质含量极高。有些品种的干物质中蛋白质含量高达60-70%,与普通来源的蛋白质含量相当,甚至更高。

- 城市模式。它们生长在反应堆中,几乎不占用土地,而且用水量小——这对于新加坡这样的特大城市来说非常方便。

- 加工灵活。从生物质中提取蛋白质成分,可用作质地“构造剂”。

古尔丁的团队在做什么?

研究重点是如何使植物蛋白表现得像“肉”一样。材料科学方法在此起着决定性作用:通过控制蛋白质丝的自组织及其与水和脂肪的相互作用,可以组装所需的微观结构——分层、纤维化和弹性。这正是“软物质物理学”发挥作用的时候。

- 原料:微藻和大豆蛋白的混合物——口味、营养和价格的平衡。

- 流程:提取→选择自组装条件→薄荷/咀嚼和多汁性测试→配方调整。

- 地点:TUMCREATE/Proteins4Singapore 联盟——基金会与食品技术之间的桥梁,以满足城邦的需求。

哪些因素已经明确——哪些因素正在减缓藻类“替代肉”的普及

- 优点:

- 许多物种的蛋白质密度高且氨基酸组成完整;

- 封闭系统中的可扩展性;

- 减少碳和水足迹的前景。

- 挑战:

- 味道和香气(叶绿素、“海洋”味)需要掩盖和漂白色素;

- 功能特性(溶解度、胶凝性)因物种而异,并取决于加工过程;

- 经济和监管:作物供应链的稳定性、蛋白质浓缩物的标准化。

为什么新加坡(以及其他地区)需要这个

新加坡90%以上的粮食依赖进口,并计划到2030年实现30%的粮食本地化生产。紧凑型微藻反应器+蛋白质加工成“肉”制品,可以提高每平方米土地的蛋白质含量,并降低受供应冲击的影响。对于土地和水资源短缺的城市来说,同样如此。

如何用“青菜粥”做出“肉馅”

- 结构:控制蛋白质纤维的微相分离和取向(挤压、剪切场)——因此咬的时候会呈现纤维状和“波浪”状。

- 多汁性:包裹脂肪,用水胶体结合水分——模仿“肉汁”。

- 口味:发酵、脂质成分和芳香前体的选择——从“海藻”味道转向“鲜味”。

Proteins4Singapore 的下一步计划

- 从实验室到小型车间:批次稳定性、保质期、冷藏物流。

- 营养学和安全:植物蛋白过敏原、消化率、标签。

- 消费者测试:亚洲美食的盲品和行为研究——味道很重要。

作者的评论

这份材料听起来很务实,充满“工程”乐观主义:微藻并非为了炒作而出现的奇异生物,如果从材料科学家的角度来看待这项任务,它实际上是蛋白质产品的构建者。关键不仅在于培育出蛋白质含量高达60-70%的生物质,还在于教会蛋白质组分组装成“肉”状的微观结构,同时保持口感、多汁性和价格。因此,我们押注于微藻+大豆的组合:前者蛋白质密度高、产量紧凑,而后者则拥有成熟的质感和“柔和”的口感。

作者强调了几件重要的、往往“不言而喻”的事情:

- 口感和感官比口号更重要。“绿色”足迹固然重要,但人们更愿意购买口感好、味道鲜美的产品。因此,我们强调蛋白质、纤维的自组装以及脂肪/汁液的保留。

- 功能比分类更重要。“什么种类的藻类”并不重要,重要的是分离的蛋白质组分经过加工后能提供哪些功能特性(溶解性、凝胶性、乳化性)。

- 这种混合并非妥协,而是一种策略。藻类和大豆蛋白的混合有助于同时完成三项任务:氨基酸成分、技术有效性以及中和“海洋”气息。

- 城市生产逻辑。对于新加坡和其他特大城市而言,关键在于“蛋白质/平方米”和季节独立性:封闭式反应堆、短供应链、批次稳定性。

- 经济和能源是现实的过滤器。廉价的脱水/漂白工艺和小型作坊的除垢是瓶颈;没有它们,生态和价格就会在加工阶段“蒸发”。

- 监管与信任。“新奇食品”指的是标准、过敏原、标签和消费者测试,以及当地美食(而不仅仅是“汉堡”形式)。

根据作者的说法,“海藻肉”要从示范走向大众产品,下一步需要做什么:

- 标准化蛋白质浓缩物(按功能指标逐批标准化,而不仅仅是按蛋白质百分比标准化)。

- 节能地解决“肮脏”的步骤——水分离、除臭/漂白,且不损失营养。

- 在城市内启动小型生产链:从反应堆到中试挤压生产线和冷物流。

- 将食谱与美食背景(亚洲/欧洲)联系起来:香气、脂肪、香料——用于真实的行为测试。

- 诚实地计算真实规模的 LCA(碳/水/能量),而不是实验室克。

核心信息:替代蛋白质并非单一的“超级成分”,而是材料科学与食品解决方案的结合。微藻提供致密性和蛋白质密度,大豆提供可靠的质感“强化”,而精湛的工程技术则将其转化为令人想再吃一次的产品。

结论

微藻并非未来幻想,而是一个面向土地稀缺、蛋白质紧缺城市的技术平台。古尔丁及其同事的研究表明,如果控制蛋白质的自组装和结构,这种“绿色”浓缩物就能真正转化为“肉”产品——这在逻辑上符合新加坡“30x30”食品可持续发展战略。接下来是漫长的路程:香气、成本、标准和消费者的喜爱。

来源:Christine Ro。原材料:将藻类蛋白转化为素肉。 《自然》,2025年8月18日;采访S. Guldin(TUM/TUMCREATE,Proteins4Singapore)。补充信息:30×30的目标以及关于Proteins4Singapore的材料。doi :https://doi.org/10.1038/d41586-025-02622-7