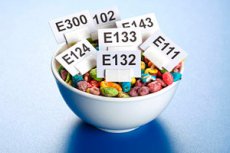

《美国实验生物学学会联合会期刊》( FASEB Journal)发表了一篇由加拿大麦克马斯特大学研究人员撰写的重要综述,探讨了最常见的食品添加剂——从人工色素、非营养性甜味剂到乳化剂和防腐剂——如何干扰肠道微妙的平衡。作者收集了细胞、动物和早期人体研究的数据,表明多种添加剂会改变微生物群的组成和功能,使黏液屏障变薄,破坏上皮细胞的紧密连接,并加剧炎症——在炎症性肠病 (IBD) 模型中尤为明显。鉴于其中许多成分缺乏营养价值,他们呼吁更新监管评估,并开展更大规模的流行病学和临床研究。

研究背景

超加工食品已成为我们日常饮食中不可或缺的一部分,随之而来的是各种食品添加剂的日常接触:色素、无热量甜味剂、乳化剂、防腐剂。以往,它们的安全性评估基于全身毒理学和急性效应,而其对肠道生态系统(微生物群、黏液层、紧密连接)的细微影响长期以来一直被忽视。近年来,越来越多的机制证据表明,许多常见的添加剂能够“扰乱”肠道稳态:改变微生物群的组成和功能,使黏液变稀,增加通透性,并加剧炎症,尤其是在易感人群中。《FASEB杂志》上的一篇新综述总结了这些趋势,并呼吁更新监管方法,以考虑其对肠道的影响。

最一致的证据与乳化剂有关。一项经典研究表明,即使低浓度的羧甲基纤维素 (CMC) 和聚山梨醇酯 80 (P80) 在小鼠体内也会导致上皮细胞细菌“分层”,改变微生物群的组成,并引发低度炎症和代谢变化;在易患结肠炎的动物中,乳化剂会加剧肠道炎症。这些信号在人类身上得到了部分证实:一项随机对照试验中,在“未补充饮食”中添加 CMC 会增加餐后不适,改变微生物群和代谢产物,表明粘膜屏障机制遭到破坏。

在人工色素中,最引人注目的例子是诱惑红 (E129):在慢性食用模型中,这种偶氮色素通过增加肠道血清素水平和微生物群依赖性途径,增加了小鼠患结肠炎的易感性;从“暴露”动物体内转移微生物群,则增加了接受者的炎症。虽然直接的人体数据仍然有限,但已指出其风险方向,并在综述文章中讨论了其对炎症性肠病患者的潜在重要性。

对于无热量甜味剂,情况则更加复杂:队列研究常常发现不利的关联,而随机对照试验 (RCT) 则得出错综复杂的结果。一项针对健康志愿者的随机试验表明:不同的甜味剂以个性化的方式改变了肠道菌群和血糖反应,这暗示了其对初始微生物组特征的影响。在此背景下,世界卫生组织 (WHO) 发布了谨慎的建议,限制无热量甜味剂 (NNS) 的常规使用,而美国食品和药物管理局 (FASEB) 的审查则强调需要进行大规模、标准化的人体试验,并根据肠道结果修订“默认安全”状态。

为什么这很重要?

在许多国家,超加工食品已成为常态,日常接触合成添加剂的人数也随之增加。该综述强调,它们可能是“加工食品↔肠道疾病风险”关系中缺失的一环,从炎症性肠病(IBD)发作到功能性障碍。在一篇同期的新闻评论中,合著者指出,由于添加剂本身不提供营养价值,因此减少其在饮食中的占比可能是明智之举,尤其对于胃肠道脆弱的人群而言。

肠道内会发生什么

当我们长期食用含有“电子添加剂”的产品时,肠道会引发一系列变化:微生物失调,上皮黏膜变薄,紧密的细胞连接“丧失”,免疫系统进入炎症模式。其结果是肠道通透性增加(“肠漏”),使微生物模式“进入”免疫细胞,并在易感人群中引发更严重的炎症。

主要的添加剂类别及其已知信息

- 人工色素 (AFC):诱惑红 (E129)、柠檬黄 (E102)、日落黄 (E110)、二氧化钛 (E171)。在小鼠模型中,与每日可接受摄入量相符的剂量的诱惑红可引起低强度炎症并加重结肠炎;早期接触会增加日后易感性。研究表明,其会导致屏障功能受损(包括通过MLCK)、结肠DNA损伤,甚至血清素作为介质发挥作用。一些研究将日落黄与NLRP3炎症小体(IL-1β、IL-18)的激活、菌群失调和黏附接触失效联系起来。一个重要的细节是:微生物能够将偶氮染料还原为代谢物,从而引发炎症。

- 乳化剂:羧甲基纤维素 (CMC/E466)、聚山梨醇酯-80 (P80/E433)、角叉菜胶 (E407)。这些乳化剂的两亲性分子能够稳定产品,但实验经常显示,它们会导致炎症加剧、细菌与上皮细胞融合、菌群失调以及黏液变稀。关于 CMC 和 P80,已积累了大量具有相同效应向量的可靠数据。

- 非营养性甜味剂 (NNS):糖精 (E954)、三氯蔗糖 (E955)、乙酰磺胺酸钾 (E950)、新甜/爱德万甜。研究表明,微生物群和免疫回路会发生变化;欧盟监管机构定期审查单个分子的安全性(例如,糖精——欧洲食品安全局 (EFSA) 将于 2024 年重新评估;乙酰磺胺酸钾——将于 2025 年重新评估)。人体数据尚不明确,但有迹象表明其可能破坏肠道稳态,这需要进行谨慎的随机对照试验。

- 防腐剂和抗氧化剂:亚硫酸盐、苯甲酸盐、亚硝酸盐等。这些成分在综述中占比较小,但趋势相似:长期使用会对肠道屏障和免疫反应产生影响,尤其是在肠道较为脆弱的情况下。在这方面,也需要更严格的人体研究。

证据的力度和弱点

这篇综述的结论尚可:大多数机制观察来自动物模型和细胞系统,而对于人体而言,点信号的设计仍然十分严格。然而,随着炎症性肠病(IBD)的日益流行和加工食品的大量消费,问题的严重性似乎足以促使我们重新考虑“公认安全”(GRAS)的认定并更新相关法规。重点并非在于“所有补充剂都同样有害”,而在于其中一些补充剂如果长期服用,可能会“破坏”肠道稳态,这需要在人体研究中进行系统性测量。

如何将其转化为今天的实践

如果您的胃肠道较为敏感,或被诊断患有炎症性肠病/肠易激综合征 (IBD/IBS),一个明智的策略是减少食用超加工食品,优先选择简单的食材。这篇综述和研究人员的评论提供了一个温和的“防恐慌”清单:

- 阅读标签:名称/E 指数复杂的物品较少,尤其是乳化剂(E466、E433、E407)、染料(E102、E110、E129)和一些甜味剂(E950、E954、E955)。

- 短列表规则:构图越短,对肠道的可预测性越好。

- 尝试替代:尝试减少补充剂 2-4 周并跟踪您的症状/健康状况(食物日记)。

- “天然≠安全”的语义:角叉菜胶是一种“天然”多糖,但在实验中它也发出有问题的信号。

- 与您的医生讨论:对于 IBD,任何饮食上的改变都应与您的治疗专家共同进行。

科学和监管机构应该做什么

作者列举了以下优先事项:标准化暴露模型,使剂量曲线更接近实际摄入量,并扩大人体研究——从横断面和队列研究扩展到以临床和微生物组为终点的随机干预研究。监管机构应更新对常用分子的评估,并考虑联合效应(一种产品中含有多种添加剂)。此外,还有一个单独的层面是面向人群的风险沟通:提供方便用户浏览标签的工具,并为高危人群提供明确的建议。

供参考的简短清单

- 添加剂最常“存在”的地方是:甜汽水和“运动”饮料;甜点和糖果;现成的酱料/涂抹酱;香肠和美食;“健身棒”和蛋白质糖果。

- 成分表中需注意的成分(示例):E129、E102、E110(染料)、E466、E433、E407(乳化剂/增稠剂)、E950、E954、E955(甜味剂)、E220-E228(亚硫酸盐)、E211(苯甲酸钠)。(出现在列表中并不代表“危险”——这些只是一些参考信息,供您参考。)

- 特别脆弱的是:上皮上的稀薄粘液、紧密的细胞接触(屏障)、微生物的平衡以及微生物群和免疫系统之间的“对话”。

结论

并非所有补充剂都一样,也并非所有补充剂都会有问题。但“警报信号”足以减少过量摄入,并提高研究标准。肠道是一个生态系统:我们越少用“额外”的技术成分破坏其稳定性,它就越能抵御环境挑战。

来源:Seto T.、Grondin JA、Khan WI,《食品添加剂:饮食对肠道健康的新兴作用》。《FASEB期刊》39(13):e70810(2025年7月15日)。https ://doi.org/10.1096/fj.202500737R