在最近的一项具有里程碑意义的研究中,科学家们揭示了HIV-1病毒如何穿透细胞核屏障——这一发现可能会改变抗病毒策略。这项研究由戴蒙德生物技术公司eBIC主任张培军教授领导,利用尖端的低温电子显微镜对HIV-1病毒核在进入细胞核过程中的形态进行成像——这是病毒生命周期中一个难以捉摸但至关重要的步骤。

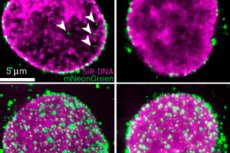

这项发表在《自然微生物学》(Nature Microbiology)上的研究成果得益于英国国家电子生物成像中心(eBIC)的低温电子显微镜技术。牛津大学张教授实验室的研究人员利用一种名为“细胞通透化”的技术,在不破坏细胞本身的情况下使细胞膜具有通透性。他们模拟了人类细胞中艾滋病毒(HIV)的感染过程,并捕获了嵌入细胞核中的近1500个病毒核。

研究表明,HIV-1能否成功进入细胞核取决于病毒核心的形状和柔韧性、核孔复合体(NPC)的适应性以及CPSF6等宿主因素。

CPSF6 是一种宿主细胞蛋白,在 HIV-1 感染的早期阶段起关键作用,特别是在病毒进入细胞核并整合到宿主基因组期间。

此前,人们认为核孔复合体是一种刚性固定的结构,只允许某些分子通过。然而,这项研究表明,核孔要灵活得多——它们可以扩张和改变形状,让HIV颗粒(病毒核心)通过。

然而,并非所有病毒核心都能进入细胞核:如果核心过于脆弱或无法与CPSF6蛋白相互作用,它就会被卡在核孔中或留在外面。这意味着核孔不仅仅是被动的“门”,而是决定哪些病毒可以进入的主动参与者。这为HIV感染及其与细胞相互作用的方式带来了全新的认识。

自1981年首次报告病例以来,人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)一直是人类健康最严重的威胁之一,每年造成超过4200万人死亡,新增感染病例超过100万例。这些发现不仅增进了我们对HIV-1的理解,也展现了原位结构生物学在阐明复杂细胞过程方面的能力。

这项工作代表着在艾滋病毒关键阶段的可视化和了解如何阻止它方面取得了重大突破。